駄兎本舗特集 SPACESHIPSTORY 特集「銀河への旅!」デザイナーはったさんインタビュー、GMリプレイ!SSSの魅力お伝えしています!

SPACESHIPSTORY 特集「銀河への旅!」

SPACESHIPSTORY 特集をさせていただきました。

SPACESHIPSTORYは、駄兎本舗のはったさんの作られたTRPGです。

ジャンルは、スぺオペTRPG。宇宙を舞台にTRPGが遊べます。

キャプテンとの関連性から生まれる人間関係の構築や、宇宙船建造の相談などで最初から遊びやすい雰囲気作りが出来たりと、とても遊びやすいシステムです。

厚いルルブの中には、シナリオ生成システムなどなど、デザイナーさんのTRPGへの思いが伝わってきます!

今回デザイナーのはったさんにインタビューさせていただき、SPACESHIPSTORYの魅力などお聞きしました。

ぜひご覧ください!

特集1.SPACESHIPSTORY デザイナーはったさんインタビュー

SPACESHIPSTORYデザイナーはったさんに、SPACESHIPSTORYへの思いや、 開発秘話、ご自身のTRPG歴などお聞きしました。

自己紹介

ー今回は、SPACESHIPSTORYのデザイナーのはったさんにいろいろお話聞きたいと思います。

まずは自己紹介していただいてよろしいでしょうか。

駄兎本舗というサークルで活動している『はった』と申します。

twitterやオンラインゲームなどではeightoneという名義で活動していますが、TRPGでははったで統一していくことにしました。

twitterアカウントはhttps://twitter.com/eightone1985 です。

SPACESHIPSTORYについて

王道のスペオペTRPG、冒険活劇のできるTRPG

ーますはSPACESHIPSTORYについてお話聞かせていただいてよろしいですか

王道ド真ん中のスペースオペラを手軽に遊べるTRPGを目指しました。

実は、意外と『王道のスペオペTRPG』って少ないんですよ。

ホラーが入っていたり、交易をやる作品はあるんですけど、ビームサーベルでチャンバラするような、冒険活劇をやる作品は本当に少ないんです。

でも、僕はスペオペで冒険がしたかったんですね。だからこの作品を作りました。

注ぎこまれた『スペースオペラっぽさ』

ースペースオペラ堪能させていただきました!

この作品には、僕が思う『スペースオペラっぽさ』を色々とつぎ込んでいます。

それは例えば、1セッションにつき惑星ひとつを救う大雑把なスケール感、まったく違う文明/文化を持つ星々、戦闘における激しい攻撃の応酬、土壇場の逆転劇、同じ船に乗る船員たちの強い絆の繋がり、人間もロボもエイリアンもいる世界……そういったものです。

その一つ一つを世界観に落とし込んだり、ルールを作ったりして、自然と遊んでいくうちにそれ……つまり僕の思う『スペースオペラっぽいこと』がセッションで起きるようにしました。

遊んでくれた方々の評価も上々で、僕の思うスペオペ感に狂いはなかったんだな、と安心しています。

基本ルールブックから拡張版への進化に込めた思い

1冊でSPACESHIPSTORYを、スぺオペの世界を堪能できる拡張版ルールブック

ーまずは基本ルールブックがあったんですよね。

今回は最新の拡張版をもとにお話し聞かせていただこうと思うのですが、最初にルルブ読み始めて、2ページ目に拡張版の新たな要素がまとまれていて、こういう遊び方ができる。してほしいという「進化」を感じさせて感動しました。

最初は拡張版ではなく『PLANET PLAN』というサプリメントを出す予定だったんですよ。

でも、基本ルールブックが完売してしまって、基本を再販する時の価格などを計96算したら基本にサプリメントの内容を加えて拡張版として出した場合とさして金額が変わらなかったんです。

だったら遊びやすさを考えて統合したほうがいいだろうと拡張版を出しました。

ーこの1冊でSPACESHIPSTORYを、スぺオペの世界を堪能できる作りになっていますよね。

はい。

ちなみに、サプリメントの作成は、SPACESHIPSTORYの構想当初からありました。

このゲームでやりたいことを決めたときに、どうしても個人が一年で作成できる量を超えているんです。

はじめての同人誌でしたから右も左も分からないし。

なので分冊形式にしようという魂胆でした。

また、ルールの自由度を担保したかったんですね。

2つの自動シナリオ生成ルール。パルプ・セッションとプラネット・プラン

ー拡張版は、基本ルルブ買った方には待望の、これから遊ぶ人には衝撃の情報量のルルブになっていますよね。

特に、シナリオ生成システムと、それを実現した各種データは量も内容も壮観でした。

基本ルールの時点では、2つの自動シナリオ生成ルール(パルプ・セッションとプラネット・プラン)がなかったんです。

これは意図したもので基本ルールブックでは旧来的な、ファジーな運用ができるルールとして提示して、追加ルールとしてボードゲームライクに割り振られた手番で行動を選択できるセッション運用を提示したかったんです。

こうすることで、ファジーな運用も、ボードゲームライクな運用もどちらもユーザーが好きな方を選べるだろうと。

ちなみにボードゲームライクな運用が追加ルールになっているのは、それが基本だとファジーな運用をした時に『そこはルールと違うよ』というようないさかいが発生するかもしれないと思ったからです。

プレイスタイルにあわせて楽しんでもらうために

ーそういうプレイスタイルのプレイヤーごとの齟齬もある程度想定して、快適に遊んでもらう工夫はいいですね。

こうした複数の案を順に、あるいは同時に提示して『色々なパターンが存在するから、ユーザーが好きなものをやりたいようにやってくれ』というのは基本ルールブックの頃からかなり意識しています。

例えば、クラスのイラストがひとつのクラスにつき2キャラ描いているのも、1キャラだと『このクラスはこういう恰好をしたキャラクターを遊ぶんだな』と固定観念が生まれるかもしれません。

でも異なる2キャラを提示すると、その中間を結ぶグラデーションのように『こういうのもいるだろう、ああいうのもいるんじゃないか』と想像力を膨らませることができます。サンプルシナリオも基本ルールブックの時点で2つ用意しているんですが、それもまったく同じ理由ですね。

ーSPACESHIPSTORYは、イラストもはったさんが描かれているからこういう工夫も楽しいですね。

遊び方や想像を広げる、いい意味での隙がとてもすてきだと思います。

ありがとうございます。頑張って描いたかいがありました。

話を戻すと、拡張版はカスタマイズ可能な追加ルールの集合体として作りました。

オンラインセッションに向いたスマート戦闘や、2つの自動シナリオ生成ルールなどです。

もちろん、いきなり選べ!って言っても判断基準がないと混乱するでしょうから、このルールの特徴はこうで、あのルールの特徴はこう、という風に特徴を最初に述べています。

ですからユーザーさんは是非自由にルールをカスタマイズして遊んでもらいたいなと思っています。

もちろん、まったくカスタマイズせずにルール通り遊んでも面白いんですけどね。

ープレイスタイルごとにカスタマイズできるの楽しいですね。

スマート戦闘は他のシステムと対比して評価されている方が周りにもいて、今どきのアプローチだなと思いました。

スマート戦闘は旧来の戦闘方式で活躍するデータをこぼさず活かすために割と難産だったんですが、良いものに仕上がりました。

とはいえ、結果としてできた拡張版は、半分ほど当初の構想通りでしたが、それ以外の要素も組み込まれています。

たとえば、惑星テンプレートは当初はありませんでした。

あれは僕がGMとして遊ぶうちに『1セッションにつき、ひとつの世界観を使いつぶすとかもったいなさすぎだろ! 毎回世界観なんて思いつかないって!!』と思ってこりゃ作るしかないか……とはじめたものです。

おかげでいくらでも遊べるようになったので結果的には大成功でしたね。

ーあのデータ量は読んでいるだけで、無限の宇宙に思いを馳せている感がありますよね。

ユーザーさんとのセッションなども、このあとお話聞ければと思うのですが、ネタバレなく面白かったと感想書けてありがたいです。

システムで確約されるPCの存在と活躍の保証

キャプテンとの関係から生まれる物語

ー今回はったさんのGMでオンセを遊ぶという貴重な機会を得られたのですが、本当に面白かったです。

もう最初のキャプテンとの関係性を決めるところから楽しかったです。

自然とPC同士の掛け合いの増えるいいルールですよね。

キャプテンとの関係性については、前々からやりたかったことです。

先ほど言ったように『スペースオペラっぽさ』がありますし、同じ船に乗るのであれば酒場で意気投合しただけのパーティよりもう一段深い理由が欲しくなります。

メタ的にもパーティ制のゲームですから、最初から最後まで同じパーティで活動します。こうした時に仲間とどういう会話をするかで自分のPCを立たせていきたいじゃないですか。

でもセッションを進めるためにナァナァで仲間になっちゃうと会話のフックが少なかったりして非常にもったいない。

なので、元から関係性を与えようと思いました。

ここで参考になったのは、実はスペオペではなく少年ジャンプのワンピースです。

ワンピースって最初のころ島にいくたびに仲間を増やしていきましたよね。

ああいうのがシステム的に表現できるなーと思ったのです。

ーはったさんが実際のセッションでも、ます宇宙船とコパイ役のPCがキャプテンと出会って、用心棒や漂流していたPCも合流したと時系列で整理してくれて最初からワクワクしました。

はい。自分たちがいままでどんな旅をしていたのか分かるので、盛り上げる効果があるんですね。

ちょっと話はズレますがフォロワーのルールができた理由もこの流れを維持するためです。

PCがそろった後に仲間が増えることもあるだろうな、と。きっとみんな新天地で何かを得ていきたいでしょうから。

ーフォロワーはNPCを個性残しつつ見せ場も作れるいいルールですよね。

実際のセッションでも丁寧にフォロワーの演出されている方いました。

こういうのはおもしろがってやりたいですよね。

物語をより盛り上げるクリティカル7と特異点

ーSPACESHIPSTORYはクリティカルが7というのも絶妙で、判定をクリティカルにできるPCだけの能力「特異点」とあわせて活躍を演出しやすくていいなと思いました。

活躍保証という意味では、必ずクリティカルする特異点はそういう意図でデザインしています。

2D6で7って希望を常にもてるけど、意外とでないこともあります。

なので、特異点の消費でクリティカル可能にしたわけですね。

-7が出る確率は、16.67%らしいので絶妙ですよね。

7がクリティカル、というルールは常にある程度頼れる可能性があるので『一発逆転』とかしやすいだろうと採用しました。

これは単体武器だと反撃が誰でもできるルールや、クリティカルすると追撃が発生するルールなどとセットで考えています。

というのも、このゲームの戦闘で一番盛り上がるのは『敵から死にそうな攻撃が来たときに、諦めずに反撃してクリティカルで逆転した瞬間』なんですよ。

とてもスペオペっぽいし、映画のクライマックスみたいで『オレは活躍したんだ!』って感がでるわけです。

ロールプレイにおけるPCの諦めの悪さとかにもつなげることができますしね。

で、それが発生しやすいようにしたい。

もちろんクリティカルが保証されている特異点もあるんですけど、それよりもダイスの出目でだしたってことに僕らは運命を感じて『やった!勝った!』と思えるんです。僕としては、そこで脳内麻薬が分泌されてほしい。

だからクリティカル値は絶妙に出やすい7にしたのです。

ー実際のセッションでも反撃で7でると、プレイヤーさんたちの盛り上がり凄かったです。

他の人のダイス目に一喜一憂できるセッションはやはり楽しいです。

ユーザーさんとのセッション会

「遊んでもらいたい」から始めたセッション会。それを支えるシナリオ生成システム。

ー今回私たちもはったさんにGMしていただく貴重な機会を得られたのですが、他の方たちとも熱心に遊ばれているのをSNSなどで拝見しています。

積極的ですごいです!

やっぱり買ってくれたからには遊んでもらいたいわけですよ。

同人TRPGって遊びにくいんです。それは作品のせいではなくて持っているユーザーの数が少ないせいで面子が集まりづらかったりして遊びにくいわけで。

SPACESHIPSTORYはもし遊ばれなくても、読み物としてだけでも面白くなるようクオリティを上げましたけど、それでも僕としてはTRPGとして遊んでほしいわけですね。

で、拡張版を作って、パルプ・セッションという気軽にGMが遊べるルールもできたので『よし、これで僕がGMをやれる』と今は積極的に声をかけています。

ーここら辺でもシナリオ生成システムは大活躍するんですね。

条件としてはtwitterでエゴサして『SPACESHIPSTORYで遊びたい』という旨をつぶやいている方です。面白そう、だけだとちょっと誘っていいのかわかんないので、ダイレクトに遊びたいなーと言っているなら声かけようかなあと。

それにエゴサしてそういう『自分の作品を買ってくれたけど、遊べないと嘆いているユーザーさん』をうっかり見つけてしまうと、こう、ほっとけないわけですよw やるしかないじゃないですか。

広報手段としてのセッション会。広がるSPACESHIPSTORYの輪。

ーたしかにはったさんに声かけていただいた時は恐縮もしましたが、それ以上にうれしかったです。

ちなみに、同人TRPGの広報手段としてはこういうセッションはかなり有力みたいですね。

遊んでいくと口コミとかで評判が広がっていくらしく、遊んだ人の友達から友達へ、ネットとSNSを通じてじわじわ~っとユーザーさんが増えていっています。

こうしてたぐっちゃんさんと知り合えてインタビューを受けているのも、そうした縁の力だと思っています。

ーいまマーケティングでもAISAS(エーサス、アイサス)という考えがあるのですが、楽しかった経験を語ることがシステムやデザイナーさんの応援につながるので、活動していても楽しいです。

SPACESHIPSTORYは、はったさんがとにかく熱心だから薦めやすい。

私の雑談チャットにもぜひ遊んでみたいとルルブ購入されていた方いました。

SFというTRPGのジャンルについて

SFTRPGのふたつの鬼門『音や映像がないため情景が想像しづらい』『科学考証しはじめると大半の人間にとって面白くない』

ーTRPGにおけるSFというジャンルについても、はったさんの考えなどお聞きしていいですか?

こういうとなんですけど、これだけ映画とかでSFが流行っているのに、TRPGでSFが少ない理由は2つあります。

『音や映像がないため情景が想像しづらい』『科学考証しはじめると大半の人間にとって面白くない』

この2つがSFTRPGが鬼門とされる理由だと僕は思っています。

そして、これらの問題にどうアプローチして解決するかが重要で、クリアできればSFTRPGは普通に遊べるし、面白いはずだとも。

ーたしかにこれを突き詰めすぎると、システムが重くなるか、GMの負担が重くなるかのいずれかになりそうですね。

まず『音や映像がないため情景が想像しづらい』

これに関しては誰もが知っているSF作品……たとえばスターウォーズをオマージュしたり、ルルブのなかにイラストや解説マンガを描いたりすることで解決しようと試みました。

あとは惑星テンプレートの結果が、微妙にどこかで見たことあるものになっているのも情景想起の一助となっていると思います。

どこまで上手くいっているかはわかりませんが、少なくとも僕がGMした限りでは困っていません。

ーあー共通の言語のもと遊ぶというのは、最終的に良いセッションになることが多い印象はあります。

冒険者ならこうするだろうなとかは動きやすい。

そのための彷彿させる情報がたしかに惑星テンプレートにはちりばめられている感じがあります。

次に『科学考証しはじめると大半の人間にとって面白くない』

これは、大半の人間にとっては面白くないけど、SFが好きな人ほど考証をしたがる……もとい、してしまうんです。

果ては、自分たちにとって不利な理由とかまで考証して見つけてしまう。彼らにとっては悪気はないんです。ついやっちゃうだけで。

だから、科学考証が通用しない理由づけをする必要がありました。世界観で宇宙の法則を破壊した理由は、メタ的にはこれの対策です。

SPACESHIPSTORY世界の人類が宇宙に放りだされても死なないよう人体改造されているのも、うっかり考証の結果で死んだりしないためです。

ーバベルクラッシュやコズミウム結晶は、考察好きな方は突き詰められるし、ライトに遊びたい方に、「だってコズミウム結晶だから」くらいに使える良い設定ですよね。

はったさんのTRPG歴についてB

TRPGデビューとTRPG歴

ーはったさんからSPACESHIPSTORYへの熱い思い聞けて楽しいです。

SPACESHIPSTORYが生まれるに至った話も聞けるとありがたいので、TRPG歴などもお聞きしていいですか?

はじめてTRPGを遊んだのは15歳の頃でしたね。友達に誘われてやろうぜ、と。

たしか最初にガープスルナルを遊んだんでした。そのあとにソードワールド(文庫の方)をやったはずです。

でもそのころはそこまで面白いとは感じなかったんですよ。キャラクターメイキングは面白いけど実際のセッションではあんま上手く動けなくて。

なんだかよく分からない遊びだなー。世の中にはこんなのもあるのかーという感じで。

ー文庫の作品がたくさん出ていた時代は、遊んだことあるという方多い印象あります。

で、大学に入って新入生歓迎会みたいなのがあって、どこのサークルに入ろうかなと思っていたらTRPG研究会がありまして。

たしかブースでキャラメができて、キャラメは好きだったからやってみたら、ずいぶん今風のゲームだなぁと思いました。アルシャード(無印)だったんですね。

で、キャラメができたら、そのキャラを使って体験卓をしてみないかと誘われたんです。今思うとうまい手口ですねw

ーそれはホイホイですね。アルシャードは初代SRSでイメージしたキャラをデータで再現しやすい良いシステムですよね。

その体験卓は今でも覚えてるんですけど無茶苦茶面白かったんですよ。

機械生命体のバーサーカーみたいな巨大な敵を相手に、その卓だけの特殊ルールで加護が1セッション1回じゃなくて1戦闘1回使えるとかで加護をバンバン使って敵をスカっとなぎ払うような感じのシナリオでした。

ー体験卓はいま個人的にも考察中だったのでとてもいい情報聞けた気がしました。TRPGの楽しさのどの部分に目を向けるかは大事そうです。

で、そのサークルにまんまと入って色々遊んだわけです。

当時はFEAR全盛期で、一番遊んだのがトーキョーN◎VA-Dで、講義の数が少ない木曜の夜に自分の家に集まって深夜までプレイしたりしてましたね。

当時は時短のテクニックが今ほど発達していなかったから1セッション5時間くらいかかっていたけど、若かったので大丈夫でした。単位は危なかったですけど。

一方で一番好きなTRPGだと天羅万象零でした。あれはかなり衝撃的で、あまり回数はやれなかったんですけど、すごい面白かったです。

ー天羅万象零の速度感は、無印天羅遊んでいたので私も衝撃でした。

次のシーンが数年後とか面白ければあり。

アナログゲーム開発歴

ちなみにアナログゲームの開発をはじめてやったのもその研究会でした。

毎年文化祭と学園祭があって、サークルではブース内でアナログゲームを遊ぶんですけど、当時はちょうど良いゲームがなかったんです。

その大学は工学系だったので、無いなら作ればいいじゃん精神で、カードゲームを作ることになりました。

で、部内でコンペしたら僕のが採用されたんですね。

それを完成させて大学祭で遊んだらウケが良かったので、ゲームフィールド大賞のカード・ボードゲーム部門に送ったところ入選しまして。

当時FEARの営業だった長田崇さんが僕の担当さんになったわけです。

ー長田崇先生はいまデッドラインヒーローズにがっつりはまっています。

大好きな作品を作られた方々がそういうつながりがあったことを知れて興奮気味です!

僕の努力不足でその作品は世に出ませんでしたけど、いい繋がりを持てたと思っています。

ちなみにその作品は卒業してから10年経った今でも大学祭・文化祭では稼動中のようですね。

ーそういう文化が根付くのはいいですね。

最初に作ったのはどういうゲームなのですか?

初めて作ったオリジナルTRPGは在学中に作ったキャラバンズドリームというキャラバンを扱う交易ものだったんですけど、卒業とともにお蔵入りしちゃいましたね。

次に作ったのはロール&ロールでやっていたサイコロフィクションコンテストの応募作品です。

シティクライシスという作品で、宇宙人が隠れ住む都市を舞台に、PCはメンインブラックとなって宇宙犯罪者と戦うというものを別の名義で出しました。

これも残念ながらコンテストで入選どまりでしたね。今思い返すと、ちょっとボードゲームっぽすぎたんでしょう。

そのころには僕も社会人になった日が長くなってきたので、これからは同人に戦場を移すかーと思って、SPACESHIPSTORYを作ったという経緯です。

ーすごく貴重なお話し聞けてありがたいです。

そういう経緯がありSPACESHIPSTORYはこの世に生まれたんですね。

今後の予定

次回作『架空超球技RPG リミットボール』とユーザーさんへのメッセージ

ー最後にこれからの展望や次回作についてもお聞きしていいですか。

次のゲームはスポーツものです。

『架空超球技RPG リミットボール』という作品を鋭意開発中です。

夏コミに受かったらそこで頒布しようかと思っています。

少年マンガのスポーツもののような想いのぶつかり合いを表現できる非常に熱いTRPGです。

題材は球技なんですが、実在の球技ではありません。

なぜなら実在の球技だとそれを知っている人、やっている人、かつてやっていた人などで、温度差ができてしまうから。

いっそTRPGでプレイしやすいルールに整備した架空の球技を題材にしたほうがいいのではと思いました。

ーおー楽しそうです。

夏コミということはいまもう制作真っ盛りという感じでしょうか。

テストプレイは既に2回遊んでいるんですが、好評です。

現在のテストプレイヤーからの評価は『良ゲーだが、もうちょい調整すると神ゲーになるかもしれない』です。

そのため、現在鋭意調整中です。

ー良ゲーから神ゲーに。

期待しかないです!

PVPだけどギスギスしない、皆で物語を完成させるために選手として想いと汗をぶつけあうゲーム。

プレイ時間はオフセッションで約2時間。GMいらずでプレイ可能。対応人数は参加者2~6名まで!

そして、遊んだ後にとても大きな満足感を得られるゲームを目指しています。

ー『架空超球技RPG リミットボール』とても楽しみです。

最後に、ユーザーさんにひとことメッセージいただいていいですか。

遊びやすくて面白いゲームをこれからも作っていきます。もし気が向いたらでいいので作品を手に取ったり、遊んだりしてください。よろしくお願いします。

特集2.SPACESHIPSTORY リプレイ 「帝国植民星アリエル」

はったさんGMによるSPACESHIPSTORYのオンセリプレイ。

故郷を追われた姫の依頼を果たすため、冒険者たちは、銀河帝国の残党が巣食う帝国植民星アリエルを目指す!

シナリオ生成ルールを用いたリプレイです!

実際にセッションで阿蘇すぶ際の処理のアドバイスなどを、GMでデザイナーのはったさんにいただきました。

引用表示で案内させていただいています。

まえがき

無限の宇宙、悠久の時の中で、ときに奇跡が起こる夜がある。

同人スペースオペラTRPG「SPACESHIPSTORY」を手に入れた日、「早く遊びたい」とつぶやいた私のもとに奇跡はおきた。

SPACESHIPSTORYデザイナーはったさん「GMしましょうか?」

そう広い銀河に神はいたのだ。

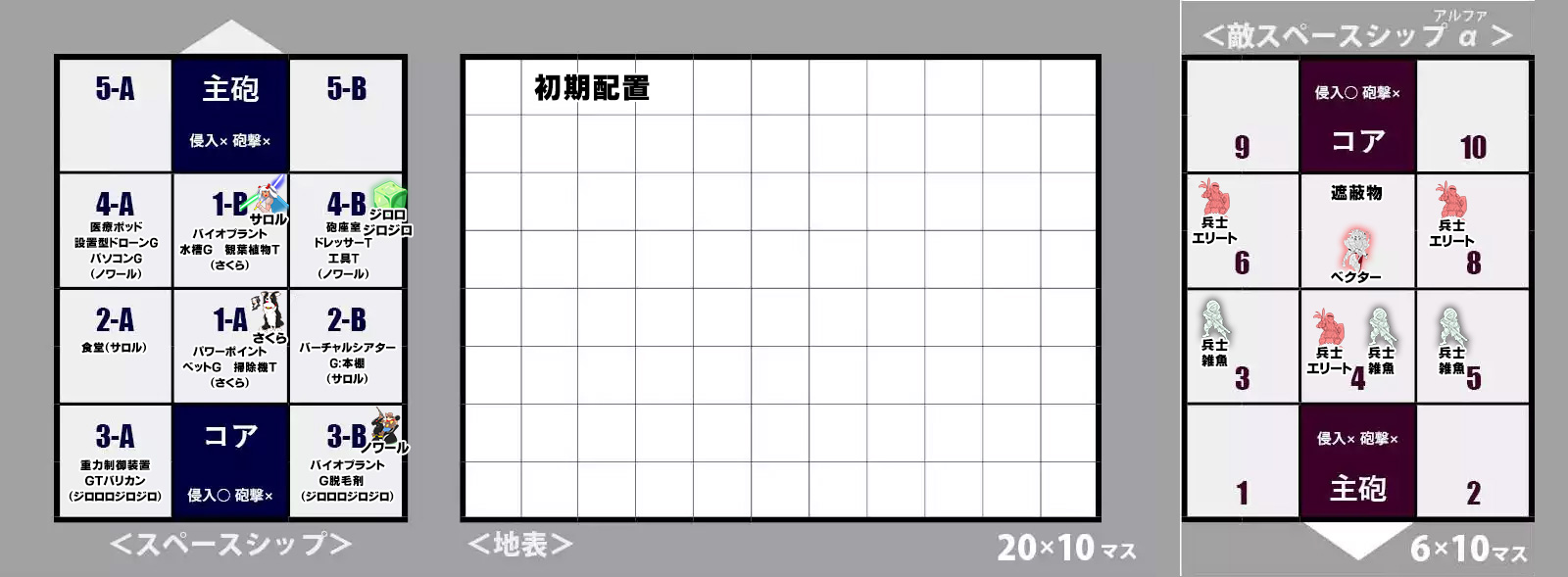

冒険者集う

セッション当日までに、ツイッターや雑談チャットで参加PLさんを集め、事前にキャラメイクなども済ませました。

キャラメイク段階からはったさんは雑談チャットに顔を出してくださり、シートの確認やアドバイスをくださいました。

セッション当日は、どどんとふの部屋を用意して下さり、共有メモで初期情報の案内、各PCのチャットパレットまで用意してくださいました。

キャプテン決定「キャプテン・サロル!」

GM:それでは、まずはセッション前の準備を始めましょう。

最初はパーティ編成(P010)です。

キャプテンとの関係をまだ決めていない方は決めてください。

決まらないなーってときは11ページの表をD66で振るとよいでしょう。

GM:みなさん、キャプテンとの関係にイメージはありますか?

ある、という方はその内容を宣言してみましょう。

さくら:補佐です。お助けします。

サロル:救命です。きっと行き倒れの所を拾われてそう。

ノワール:勧誘されました!

GM:他の人の関係には注意を払うと良いですよ。

自分がキャプテンになったらどうなるかを想像してみると良いと思います。

ジロロロジロジロ:キャプテンってさくらでしたっけ?

GM:まだ決めていません。これから、決めます。ですが、その前にキャプテンとの関係を仮に設定するのです。

ジロロロジロジロ:では勧誘としましょうか。まっとうな論理ではこのキャラは構成できない。

さくら:出来れば仕えたいw

GM:いいですね。わかりやすい。

GM:みなさん決まりましたね。次に、キャプテンを決定しましょう。

キャプテンになると、キャプテンとの関係はなかったことになります(本人なので)。

決定方法はダイスをプロットします。

どどんとふのマップ上で、右クリックをしてください。

【ダイスシンボル追加】の項目を選び、次に現れたウィンドウで、置きたい出目を選びます。

このとき、忘れずに【ダイス目を隠しておく】のチェックをしてください。

では、皆さんダイスをプロットしてください。

ジロロロジロジロ:某ニンジャげー以外でこの機能を使う日がくるとは……

さくら:たしかにですねw

GM:置きましたね?

それでは、ダイスを一斉に開示します。

みなさん、オープンしてください。

どどんとふ:「さくら」がダイスをオープンしました。出目は6(6面ダイス)です。

さくら:仕えたい。犬だから

どどんとふ:「ジロロロジロジロ」がダイスをオープンしました。出目は6(6面ダイス)です。

GM:2人とも全力で逃げてるw

どどんとふ:「ノワール」がダイスをオープンしました。出目は3(6面ダイス)です。

どどんとふ:「サロル」がダイスをオープンしました。出目は1(6面ダイス)です。

さくら:おーサロルキャプテン

GM:おおー。ではキャプテンはサロル!

サロル:わーいでは不肖キャプテンやらせていただきます!

さくら:よろしくおねがいします。

ジロロロジロジロ:よろしくおねがいします。

GM:これで、船員の加入順が決まりました。加入順A/Bの方は、出目より優先して早く加入したことになります。

GM:加入順は、サロル>さくら>ノワール>ジロロロジロジロ、となりますね

サロル:それっぽい加入順だw

ノワール:ふむふむ……

ジロロロジロジロ:リーダーという概念は我々キューブ生命体にはないのですよ。

なお、勧誘費用は週/髪一房です。危険手当が発生する場合はこの10倍になります。

さくら:そうなのかと思うしかw>キューブ生命体

GM:多くないですかw サロルの髪が気に入ったのだろうか。

さくら:毛の手入れ大事だ。サロルの綺麗な銀髪が心配

ジロロロジロジロ:我々は銀河一の育毛剤メーカーを種族で経営しているから問題ありません。まさに養殖。

さくら:天然にはこだわらないんですねw

サロル:スライムに狙われる女騎士……。

さくら:そこだけファンタジー。

GM:では、パーティの目的を決めましょう。

今回のセッションでは知識はあまり相応しくありません。

それ以外なら行けると思います。

キャプテン、このパーティの目的、どうしたいですか?

サロル:キャプテンのキャラ的にはナイト目指してるので善ですかね。

GM:お。いいですね、善!

サロル:荒れた宇宙を私たちが世直しする!って感じ(水戸黄門的な)

GM:じゃあ、このメンバーを率いて、宇宙に善行をもたらしてください

シップ作成「宇宙船ティコ爆誕!」

GM:はい、それでは次は、シップ作成(P034)としましょう。

すでに船員名簿は決まっています。

次に船内の設備を決めるのですが、まだ設備やオブジェを決めていない方は今決めましょう。設備はP028に記載があります。

ジロロロジロジロ:適当にイメージで選んでしまいましたな。

ノワール:まだ決めてないですね……どれにしようか悩んじゃって

サロル:本棚・ガジェットにしたいです。双撃のマイナス修正を緩和したい。

GM:なお、加入順によって設備の配置は自動的に決まります。マップの1~5が加入した順です。

今回5人目はいないので空欄ですね。

さくら:ベットでガジェット

ジロロロジロジロ:バイオプラント(育毛剤生成装置という名のバイオプラント)と重力制御装置(マイルーム扱い

GM:うんうん、設備に配置するオブジェによってキャラ性を表現しましょう。

サロル:多分恋愛小説やら騎士道物語やらがたくさん詰まった本棚ですw

さくら:結構とれるな。毛が抜けるから掃除機もとろうガジェットで

ノワール:設置型ドローンをトラップにしようかな……?

GM:設備が決まったら、イニシアティブ表のその他欄に書いておいてくれるとうれしいです。

GM:A:食堂(トラップ:キッチン) みたいなかんじで

さくら:水槽と観葉植物もトラップで取ろう。

ノワール:オーディオ機器・パソコンをガジェット、設置型ドローンとドレッサーをトラップで行こう。

ジロロロジロジロ:効果もかいたほうがいいですか?

サロル:射程が短いので前線の1-Bにガジェット置いておこう

GM:効果は大丈夫です。トラップか、オブジェだけで。T/Gと略してもいいですよ

ノワール:なるほど、どちらかだけなんですね?じゃあガジェットかなぁ……

ジロロロジロジロ:トラップは「バリカン」と「脱毛剤」

GM:バリカンこわい

ジロロロジロジロ:ガジェットの置き方をいまいち理解してないのですがどうすればいいですか?

GM:戦闘がおきやすい場所に配置するくらいでいいとおもいます。

さくら:自分の今後おく施設に仕込む感じ

GM:設備を2つ置くんですが、ABとわかれます。マップを見ると分かると思うんですが、ジロロロであれば4Aと4Bがあります。

GM:この二つのマスにそれぞれ設備がおかれます。

GM:部屋となる設備に、家具のようなイメージでオブジェをおいていく、という感じです。

GM:入られたくない場所だったらトラップを置くとかするといいかと。

ジロロロジロジロ:では4-Aに 重力制御装置 Bにプラントをおきますか。

さくら:私は犬小屋パワーポイントにひきこもる

ジロロロジロジロ:一応両方にトラップを置いておくか

さくら:そうか。そのほうがバランスよくなるんですね。私もそうしよう

ノワール:こんな感じかな……?

GM:さくらとサロルがまだBの設備に迷っていますかね?

ジロロロジロジロ:感覚+1 の TかGをおけるであってますよね?

GM:そうですー。

ジロロロジロジロ:了解です。G2/T1か。

サロル:設備は食堂とバーチャルシアターにします。

サロル:回復やスキルレベル上げて精神点を確保したい。

GM:おっ、みんな終わりましたね?

さくら:書きました。

GM:では、次に船名、この宇宙船の名前を決めます。誰か、アイデアがある人いますか?

GM:アイデアがあるようならそれでいいと思うんですが、ないなら表を振りましょう

ジロロロジロジロ:「我々の言語体系で船名をつけていいなら……」

GM:それ、人類発音できるのかなw

ジロロロジロジロ:「人類共通語換算で12000文字ほどになります」

さくら:みなさんがよければシャチ型にして名前をティコにしたいです。

サロル:自分はその名前でOKです。

ノワール:自分も大丈夫です。

ジロロロジロジロ:OKですよ。

GM:じゃあ、船名はティコです!

さくら:ありがとうございます

さくら:宇宙船を水生動物が制御ってSFぽいなと。

さくら:トップをねらえの影響かな

GM:うん、とてもいいと思います

GM:形もシャチで決まりましたね

GM:メモのほうに現在決まったことを書きこみました。

さくら:GMどどんとふになれている。

GM:知らない機能がたくさんありますw

GM:さて、次にキャプテンとシップAIの関係です。

GM:アイデアがすでにあるなら、それでいいと思います。どうします?

さくら:サロルさんの演技しやすい感じで。

GM:たぐっちゃんさんがなにやらアイデアがあったような気がするのですが。

さくら:私サイコなので船内AIと似た志向で動ければと思ってはいます。

さくら:ウルトラマンジードのレム的な感じ

GM:なるほど。それなら、シップAIも補佐の方が動きやすいのかな。サロルにはイメージありますか?

GM:この船をどのように手に入れたかを考えるといいかと

サロル:サロルは元ファンタジーの住人なので宇宙船の詳しい機能は実は良く分かってないかと思いますw

さくら:お互い主人さがしていた、あの人いい人そう!

さくら:こういう感じかなw

GM:ふむ。ちなみに今回はパルプセッションなので、あまりシップAIは出番がありません(GMの使いやすいNPCではありますが)

さくら:了解です。

さくら:AIの分も支えよう。

サロル:偶然ティコやさくらさんに出会って宇宙のことを知って旅に出た感じかなw

GM:なので、たぐっちゃんさんが適度に乗っ取ってロールプレイをしてもよいとします。

GM:いや、ほかのプレイヤーが乗っ取ってもいいんですけど。

ジロロロジロジロ:(侵食してもいいわけだな

GM:まぁw 問題にならなければw

GM:さて、では、シップ作成もこれで終了です。

GM:ちょっとまとめましょう

さくら:ジロロロジロジロさんのぶれない感じが好きw

冒険者たちの出会いを整理しよう

GM:惑星ラープ出身のサロルは、宇宙船ティコ・そして超能力犬さくらと出会った。

さくら:「この子ぜったいいい子ワン」

GM:サロルはその三人?で旅をはじめた

サロル:「宇宙海賊も帝国も許せません!わたしが宇宙?を救います!」

GM:カウボーイの星ガンスモークでノワールという背の低いガンマンを勧誘し、仲間とした。

GM:そして、超能力者の星でジロロロジロジロという髪を食べるのが趣味のスライムと契約を交わしたのだった。

さくら:「このときばかりは髪が心配だったワン」

GM:そんなところでしょうか?

GM:ところで、さくらとジロロロジロジロの出身で同じなんですかね?

ジロロロジロジロ:多分こっちが漂流してたのを拾った感じですかね。我々の母星に他種族がいけるとは思えないw

GM:どことも知れぬ星から現れた異星体。SFですね!

さくら:「私も毛は生えているけど違うみたいワン」

ジロロロジロジロ:いったら、体毛を一瞬に食いつくされて、さくらがUMAになります。

さくら:犬毛刈ると別のないかになるときありますよねw

GM:イヌの毛はありなんですね。ジロロロ的に。

ジロロロジロジロ:「犬の毛こそが至高とかいっている同族はいる」

GM:へぇ……。

ジロロロジロジロ:「私は同意しかねるがね」

さくら:あー好みの問題なんですねw

GM:グルメだ。

オープニング「亡国の姫君」

GM:ではそろそろセッションにはいりましょう。

GM:みなさん、用意はいいですか?

ジロロロジロジロ:はい

ノワール:はーい!

サロル:はーい

さくら:はい

GM:おっと、みなさん、バイオプラントの効果で精神力を+6しておいてください。

GM:それではそんなあなた方の大冒険……、パルプ・セッションを開始します。

さくら:よさそげなパーティ

GM:■オープニング

▼シーンの概要:パーティが依頼を受ける

▼トランプの結果(固有名詞を決めるためのマクガフィンチャートは割愛)

場所:ハート:交易小惑星の酒場

依頼内容:6:高貴な若者(フォロワー:ヒロイン)護衛依頼

『指定惑星の開星を行う。その間依頼人を護衛する』指定惑星:帝国植民星

GM:▼描写

キミたちは旅をしています。

星々を巡り、仲間を増やしながら。

さて、本日のキミたちは交易小惑星アイザックの酒場『コスモパブ』に向かっています。

ここでは2つの商売が行われているらしく、1つはもちろん酒場……そしてもう1つは銀河交易協会に登録している冒険者への依頼斡旋業を営んでいます。

キミたちの目的は『そこで手ごろな依頼を受ける』ことです。

その理由は《パーティの目的》によってまちまちでしょう。

でも、とりあえずコスモパブに行く予定なのです。

キミたちは今、チカチカとネオンがまばゆい大通りを歩いています。周囲には雑踏。行きかうエイリアンたち。

交易小惑星アイザックは小さな小惑星をくり抜いて作られたもので、近くには配管、遠くには岩壁が見えます。

さて、大通りの角を曲がると、小さな路地の向こうに、コスモパブが見えました。

GM:そんな状況です。特に会話がないなら、そのままパブの中のシーンとしましょう。

さくら:「仕事も探さないといけないし、のどもかわいたしパブに行くワン」

ジロロロジロジロ:喋るとエネルギーがもったいないので30cmサイズで転がるよ

ノワール:「久しぶりに強い酒が飲みたいねぇ!」

GM:さて、では、みんなでパブに行きますかね。

次の描写は長いんですが、時間にしては短いのでご了承ください。

GM:キミたちがピンクやグリーンのネオンでCosm☆Pubと書かれた看板の下に近づくと、パブの扉がプシュッと音を立てて開きます。

扉をくぐると、フチが青白く輝く銀のカウンター

棚に並ぶ色形さまざまな酒瓶/オブジェらしき古びたロボットの頭部

密やかに笑いあう雑多なエイリアンたち……そして、カウンターの中央にいる困った顔の酒場のマスター(人間/赤銅の肌/黒い髪と髭/左手と右目を機械化/♂/中年)と、マスターと話しているらしき客の若い女性が見えます。

酒場のマスターがキミたちのナリを見て(彼の機械化された右目のスキャンシステムがキュィイッと起動したようです)

「いらっしゃい。ひょっとして冒険者かい? 依頼の斡旋を希望しているなら、ちょうど良いところに来たな」と言いました。

彼はちょっと安堵したような顔つきです。

そして、マスターに釣られて、女性も振り向きます。

アルコールで頬が上気していますが、泣き腫らしたような顔です。

彼女はキミたちを確認すると、すぐに強化代謝機能(この宇宙の人類のほとんどがもっている極限状況化での生存機能の応用)を発揮し、体内のアルコールを分解しました。

瞬時に我を取り戻し、柔和な笑顔を浮かべます。……涙の跡までは消えませんが。

さて、女性の年のころは地球人換算で20歳ほど。くるりとウェーブに巻かれた宙に浮かぶ藍色の髪が特徴的な美女です。そして、ずいぶんと高貴な生まれのようです。

地味ながら確かなファッション、そして、所作の節々に何らかの文明のマナー様式を見て取れます(判定するまでもないことですが、PCによっては気づかないほうがキャラが立つかもしれません。ご自由にどうぞ)。

描写は以上です。

マスターの質問「いらっしゃい。ひょっとして冒険者かい?」に答えるか、女性に対応していただけると助かります。

ジロロロジロジロ:では全員に『銀河標準式格付けチェック』で『かねもち』の判定がでていることをサインで伝えよう。

ジロロロジロジロ:きっとワインのランクとかクラシックの聞き比べができるにちがいない。

さくら:「なくなワン。さくらの毛なでるかワン?」寄っていきます。

GM:では、女性は近づいてきたさくらに向かって屈んで、「ふふ、ありがとうワンちゃん」と答えます。

さくら:「話聞くワン。うちのキャプテン良い子だワン」

サロル:「ふむ、お困りのようですね(ちょっとお姫様っぽい人だなあ?)」

さくら:「これも補佐役の仕事の内だワン」といいつつ尻尾ゆれています。

ノワール:「マスター!一番強い酒頼む!」マイペース!

GM:ノワールに対して、マスターのほうが「あいよ。潰れるんじゃねえぞ。そのなりじゃ酔いも速かろう」

ノワール:「ありがとよマスター!!俺の種族はかなり強いんだよ!」とごくごく飲みながら話はしっかり聞いてます

GM:では、女性が応えます。

「ひょっとして冒険者の方ですか、お見苦しいところをお見せしました」

「わたくしは辺境の惑星アリエル出身のステラと申します。お恥ずかしながら、かつてはかの星のプリンセスでした」

ノワール:口笛をヒューと吹き、「へぇ?!お姫様!」

ジロロロジロジロ:超レアもの!! 激しく光るよ。

ジロロロジロジロ:「これはこれは我々のような流れ物に勿体ないお言葉」

ジロロロジロジロ:にゅーーーんとデカくなって標準ヒューマン体系になってお辞儀するよ。

さくら:便利だw

GM:では、ステラはびっくりして、ふふっと笑いますね。もう緊張も解けたみたいです。

ノワール:「ジロの奴、髪でも狙ってるのかねぇ……」とポツリとつぶやきながらちびちびやってます。

サロル:「やはりお姫様でしたか、これはとんだ失礼をしました!(これはナイトの血がうずいちゃいます!)」

さくら:「これはキャプテン好みの依頼の雰囲気だワン」

GM:「依頼を受けてくださるのですか? ではこの身の話をいたしましょう」

サロル:「は、はい!よろしくお願いします」

サロル:サロルも初めて見る姫様の前に少し緊張気味です。

GM:と、ここで語りのシーンがさくっと入ります。

さくら:お願いします

GM:ステラは胸元からロケットペンダントを取り出しました。

彼女がそのペンダントを開くと、薄い小惑星リングに囲まれた翠緑の星のホログラムが宙空にブゥン……と浮かびます。

「これがアリエル……緑豊かな美しい星です。しかし、50年ほど前に帝国騎士団という銀河帝国の残党に目を付けられました。私たちは必死で抵抗しましたが、アリエルは平和な星で軍事力には秀でておらず、あれよあれよという間に彼らの進駐を許してしまいました」

「当時のわたくしは、執事ロボットのセバスチャンに連れられ、アリエルを脱出しました。私はコールドスリープ装置に入ったまま亜光速で宇宙を飛び、この交易小惑星アイザックの圏内に辿りついたのです」

「コールドスリープから目覚めた私は、変わり果てたセバスチャン(彼女は、カウンターに乗せた古びたロボットの頭部を撫でます)とスペースシップを見ました。そして地球時間で約50年が経過していたことを知りました……」

「その間、わたくしが宇宙海賊に襲われなかったのは不幸中の幸いなのでしょう。この交易小惑星アイザックで、スペースシップの設備やわたくしの私物などをEnに換金することができました」

GM:語りをおえ、ステラはキミたちをみます。

さくら:「セバスチャンまじリスペクトワン!」

ジロロロジロジロ:「銀河帝国達の禿は髪が不味いから嫌いですね。あいつらは永遠に禿げる呪いにかかればいい」

ノワール:「そら、傑作だ!」とけらけら笑ってますね。

サロル:「帝国はなんてひどいことを……とても見過ごせません」

ステラ:「ここの方から、冒険者を雇う相場は50万Enだと聞き及んでおります。ここに、それがあります(カチャッとEnが入ったデータクリスタルをおく)」

「これが私の出せる精いっぱい。それをお支払いする代わりに、あなたがたにお願いがあるのです!」ステラはキャプテンにすがりつきます。

「どうか、惑星アリエルを帝国騎士団から救ってください!!」

さくら:「いまアリエルはどういう状況下ワン?」

さくら:50年どう過ごしたかな

ステラ:「さぁ、それは私にもわかりません……いってみないことには」

ジロロロジロジロ:PL的には問題はないが、PC的にはちょっと話が大きすぎて躊躇するかな。

ジロロロジロジロ:では発光パターンで「少し話が大きすぎないか?」と全員に警告を飛ばそう。

さくら:ジロさんみつつ「でもほっとけないワン」と顔芸で返事。

ジロロロジロジロ:「犬はいいかもしれんが、こちとらスライムなんだ。恒温動物と一緒にするな」と光ろうw

さくら:「ステラ美人で綺麗な髪ワン。故郷にも期待できるワン」と顔芸で返事。

サロル:「ジロさん、義を見てせざるは勇無きなりと人の言葉ではいいます!わたしは困っている人を見捨てられません」

ジロロロジロジロ:サロルに言われると黙るしかないなw

ノワール:「さすが、われらがキャプテンだ!」と言ってグラスを掲げます

ステラ:「ありがとうございます!」

ジロロロジロジロ:でも、もうちょっと具体策を聞いてみたい。

ノワール:「だが、ジロのいうことにも一理あるなぁ。情報が欲しいところだ」

さくら:ステラはここに顔出したの初めてなのかな?

さくら:「敵を知るのは大事だワン。マスターとか協会から情報得られるかなワン」

GM:ふむ、それではマスターに聞いてみてはどうでしょう?

感覚判定(目標値:8)で答えてあげましょう

さくら:情報大事。

サロル:感覚は1かあ自信ないなあ。

ジロロロジロジロ:実は3もあるのです。目も耳もないのになw

さくら:「こういうときはマスターに聞くものワン」

GM:判定どうぞ? だれでもいいですよ。

サロル:「わたしこういう情報収集は全然で……みなさんよろしくお願いします」

ジロロロジロジロ:判定って2d6でしたっけ?

GM:そうです。2d6+能力値ですね。

さくら:2d+3、 (2D6+3) → 9[4,5]+3 → 12

ジロロロジロジロ:2d6+2 (2D6+2) → 8[3,5]+2 → 10

ノワール:2d6+3 (2D6+3) → 6[3,3]+3 → 9

GM:お、でた。

サロル:高い。

GM:では、マスターは答えてくれます。

さくら:出目7はクリなので出目大事。

さくら:「マスターアリエルってしっているかワン」

GM:「そのお姫様の話が本当で、帝国騎士団が進駐しているなら結構ヤバいはなしさ。そこらの冒険者はブルって逃げちまってる。だが、だれかが何とかしねえといけないのも事実だ。帝国の奴らを野放しにしておけば、そのうちまた銀河が支配されちまうからな。ひとつずつ潰していく方がいいと俺は思うね」

ノワール:「帝国の奴らは、毎回面倒ごとを持ってきやがるなぁ……」

ジロロロジロジロ:「帝国への嫌がらせは我が同胞の決まりだ」

さくら:「放っておけないし、向かうしかないかなワン」キャプテンうかがいつつ

GM:「辺境の星アリエルの噂は聞いていない。まだ開星していないんだろう。つまり、これはそこの姫様を護衛しながらアリエルを開星するってことさ」

サロル:「つまり開星もこなさなければならないのですか、中々大変そうな仕事ですね」

GM:「やっぱやめておくかい? アリエルの座標ならその気になれば調べる方法はある。だが、帝国騎士団に立てつくなんざ、生きて帰れる保証はないからな。そのほうがいいさ」

ジロロロジロジロ:(ステラ姫の髪の毛はSSRなので何が何でも食べないと思うが口には出さない)

さくら:「平和を取り戻してステラちゃんがお姫様になるならいい星になるはずだワン」

サロル:「はい、さくらちゃん!頑張ってアリエル星に平和にしましょう!」

さくら:「さすがキャプテンワン!」自分のことのように誇らしげでシッポぶんぶん

ステラ:「みなさん、ありがとうございます!」

さくら:「ティコもさくらも何かのお役立ちしたかったワン!お役立ちするワン!」

ノワール:「うちのキャプテンは一度決めたらてこでも動かねぇからなぁ。アリエルの座標教えてくれや。マスター。」

GM:では、マスターは頷きます。

「わかった。じゃあ姫さん、すまないがお連れさんの電子頭脳を改めさせてもらう」

そう言ってマスターはその機械化義手を用いて老ロボット……セバスチャンの頭部を開くと、そこからチップを抜きだし、ステラに渡します。

「そのチップの中にアリエルの座標は入っている。(キミたちの方をマスターは見ます)……お前たちのシップAIにでも読み込ませればディバスタードライブですぐにでも行けるだろう?」

さくら:「セバスチャン仕事するワン!」

さくら:「セバスチャンの残してくれた大事な情報ワン」

ステラ:「ありがとう、セバスチャン。必ず、アリエルを救ってくるわ」

サロル:「さあ!では参りましょうかみんな、準備は大丈夫ですか?」

さくら:あたまを船のいい場所に飾ってあげよう。

GM:セバスチャンも嬉しいでしょうw

ジロロロジロジロ:なんなら我々の銀河一の植毛技術で

ジロロロジロジロ:髪をはやしてあげようか?>せばすちゃん

さくら:「こんな依頼私たちには散歩かわりワン!」

さくら:機械にも毛がはえる。未知の技術w

ノワール:そっとグラスをセバスチャンの前に置きます。

GM:しゃべらないのにキャラが立つロボ

GM:これ以降、ステラはフォロワー:ヒロインとなります

サロル:フォロワー来た!

ノワール:ヒロイン来たなぁ。

さくら:この処理は面白いですよね。

GM:フォロワースキルの効果は、判定直後にそれをクリティカルにする、という強力な効果です。1セッションに1度使えます。

さくら:切り札だ。

ジロロロジロジロ:強いな。

ノワール:強い(確信)

GM:さて、では君たちは宇宙船ティコにもどりました。

ステラ:「これが、あなた方のスペースシップ…!」

サロル:「そうです!自慢の船なんですよステラ姫!」(本人も良く分かっていない)

さくら:「ティコ新しい旅だワン」座標入力作業などおこないます。

GM:チップを差し込むと、首尾よくアリエルの座標がインストールされます。

GM:ディバスタードライブを宣言すれば、すぐにでもアリエル軌道上のリング状小惑星地帯にワープできます。それも、かつてセバスチャンが脱出時に利用したルートのため、帝国軍に見つかる可能性は極小で済むようです。ディバスタードライブを宣言しますか?

さくら:「キャプテン座標入力したワン」

さくら:故セバスチャンもいい席においてあげよう。いつか復活してあげられるかもだし。

ジロロロジロジロ:まあ航法関係はよくわからないからAIがOKというなら信じるしかない。

ノワール:キャプテンに丸投げ。

サロル:キャプテンらしくゴーサインを出します。

サロル:「さあ、ティコ号!目的地へ向けて面舵いっぱいです!」

GM:『ディバスター・ドライブ、スタンバイ。目標座標:惑星アリエル軌道上。レディ……ファイア』

ティコの船首から照射されたビームが宇宙空間に円形の穴を穿つ。ゲートだ。

同時刻。アリエル軌道上では突如、宇宙空間に裂け目が生じていた。

2つの空間を繋ぐゲートに向かって、キミたちのスペースシップ:ティコが突入する。

こうして、交易小惑星アイザックから帝国植民星アリエルまで瞬時に移動したのだった。

GM:とりあえず、ここまでがオープニングですね

さくら:燃える導入でした。

GM:タイトルが出ます。

GM:スペースシップストーリー パルプ・セッション『帝国植民星アリエル』

さくら:植民とか言っている。

PC紹介

リプレイで活躍するPC紹介させていただきます。

SFらしい個性的なPCばかりです!

頼れるキャプテン!サロル ファイター/スカウト

「さあ、ティコ号!目的地へ向けて面舵いっぱいです!」

『SPACESHIPSTORY』にはキャプテンという役割があります。

キャプテンとの関係を決めて、それぞれのキャラの立ち位置を決めていく音でとてもスムーズに遊べます。

今回のセッションでキャプテンを担ってくれているのがこのサロルさん。

UA(ユニークアイテム)というルールを用いて作られたビームブレイド二刀流で戦います。

騎士を目指す優しい性格の女の子で、頼れるキャプテンです。

見た目は子供!中身は大人!頼れるガンマン! ノワール ガンナー/テック

「うちのキャプテンは一度決めたらてこでも動かねぇからなぁ。座標教えてくれや。マスター。」

小柄な種族で、子ども扱いされがちだが、経験も豊かで頼れるガンマン。

いつも古代民族衣装でばっちり決めている。

戦闘時は小型のエアバイクを乗り回し縦横無尽に動き回ります。

美味い髪を探すヘアハンター。スライム型知生体。 ジロロロジロジロ タンク/ネイバー

「最近、サロルの髪の味が悪い。トリートメントしてる?枝毛は雑味ですよ?」

素敵な髪を求めて宇宙を漂流していたところを拾われたスライム型知生体。

紙を主食としている種族らしいのだが、この個体は特に美少女の髪を【好む。

宇宙を駆ける補佐役ボーダーコリー!宇宙犬さくら ネイバー/サイコ

「これも補佐役の仕事の内だワン」といいつつ尻尾ゆれています

私のPCで愛犬をモデルにしています。

ご主人さまの補佐役ができればと思っていたので、性格もデータもサポートしやすい物選んでみました。

語尾はワン。ロールやりやすくて楽しいです。

もう一人の仲間にして、みんなの我が家!宇宙船ティコ

『ディバスター・ドライブ、スタンバイ。目標座標:惑星アリエル軌道上。レディ??ファイア』

『SPACESHIPSTORY』はみんなで自分たちの乗る宇宙船を作れます。

内部に施設を置いていく作業が楽しいです。

外観はある程度自由に決められるので、シャチ型のティコという宇宙船にしました。

以前はさくらとともに主人求めて旅をしていました。

惑星アリエルの姫 ステラ。彼女の願いを冒険者たちはかなえられるか!

「ありがとう、セバスチャン。必ず、アリエルを救ってくるわ」

今回の依頼人で惑星アリエルのお姫様。

だぅ出の際のコールドスリープの設定のため50年眠りについていたが最近目覚めた。

故郷である惑星アリエルを救うために冒険者たちに助けを求める。

ミドルシーン「帝国植民星アリエル」

GM:■ミドルシーン

▼シーンの概要冒険ルール(P071)に準じて処理される

▼描写

さて、キミたちは現在、帝国植民星アリエルの軌道上にいます。

アリエルは月の代わりに衛星として小惑星リングをたたえており、その只中にキミたちは出現しました。

これ以降、冒険ルール(P071)による処理でセッションは進みます。

・現在の信用度:0:キミたちはこの惑星の住民にとって誰とも知れぬ馬の骨だ。

最初に選択可能な行動は

- A:惑星探査:惑星探査チャートで引かれていない表をすべて引く

- B:設備使用:船内の設備を使用するのいずれかしかありません。

なお、惑星探査を行えば、降下イベント/拠点作成/遭遇戦闘/噂の探索などが行えるようになります。

そのまえに設備を使ってPCの戦力を補強するのもいいでしょう。

さて、行動順はキャプテンから順に船員名簿順です。キャプテン、なにをしますか?

GM:信用度3にしなければ開星できませんが、帝国倒したら自動的に3になるので好きにしていいですよ。

GM:設備の使用は許可さえ取れれば他のプレイヤーの設備を使わせてもらうこともできます。

GM:なお、惑星探査は判定不要です。わかんなかったら進まないので。

サロルの行動「キャプテンの手料理」

サロル:うーんどうしようかな。

さくら:食堂で手料理を食べておきたい。

サロル:まだ精神力が心配なので食堂行きたいですが。

GM:はい、OKです。食堂はサロルの設備ですね。どんな食堂かはサロルが自由に描写できます。料理の内容もサロルが自由にどうぞ。

サロル:サロルの趣味でファンタジーの酒場みたいに改装していると思います。

GM:なるほど。コスモパブのサイバー酒場とはまた別の趣向ですね。

サロル:でも食洗器や自動調理機など置いてあって微妙に近代的な感じ。

GM:うんうん、良いですね!

さくら:「腹が減っては戦はできないワン」自分の皿咥えて持ってきます。

さくら:「キャプテンの手料理。ネギ抜きで頼むワン」定位置につきます。

さくら:さくらは待てができる子。でもよだれはでる。

サロル:「ちょっと待ってくださいね、さくらちゃん、今作りますから」

ジロロロジロジロ:食事という名の下にサロルの髪の端っこを齧ってますよ

サロル:という感じでダイス振ります

GM:食堂の効果は全員に適用できるので、みんな集まるといいですよ。

GM:ダイスは個別に振ってください。食ったらどう感じるか、うまいかまずいかは精神力の上昇量に比例していると思います。それぞれに味覚は異なるので。

ノワール:なるほど、では、「たまには誰かに作ってもらうのもいいな」

ノワール:2d6 精神力回復 (2D6) → 3[1,2] → 3

サロル:2d6 精神力回復 (2D6) → 5[3,2] → 5

ジロロロジロジロ:2d6 (2D6) → 4[2,2] → 4

ジロロロジロジロ:「最近、サロルの髪の味が悪い。トリートメントしてる?枝毛は雑味ですよ?」

さくら:「ねぎは本当にダメだから気をつけてねワン」

さくら:2d (2D6) → 9[4,5] → 9

さくら:おーあがった

さくら:「さすがの美味しさワン。五つ星ワン」

GM:各PCは、精神力の最大値と現在値をその分増やしてくださいね。最大値があがれば現在値もあがります。

さくら:私の精神すごいことになっている

サロル:さくらちゃんの口には合った感じかw

ステラ:2d6 おいしかったかどうかだけきめよう (2D6) → 6[5,1] → 6

ステラ:「うん、おいしいですね!」といっているがアリエルが気になっていてあまり食事どころではない心境

さくら:「ステラちゃん今度の食事はきっと故郷の人といっしょワン!」

サロル:「それは良かったです、元気を出してくださいね」

GM:「(すこしはにかんで)ええ、ありがとうございます」

GM:さて、次はさくらですね

さくらの行動「カラオケタイム」

GM:何をしますか?

さくら:「キャプテン歌の練習したいワン」シアター借りたい。

ステラ:「まぁ、さくらさんは歌を歌えるんですか?」

さくら:魂の歌伸ばしたい

さくら:「ステラも行くワン。歌うと元気でるワン」

GM:サロルはさくらの申し出を許可しますか?

さくら:「貸してほしいワン」可愛いく上目使い。

サロル:許可します、回復力高まるのはありがたい。

GM:じゃあ、ステラもさくらについていきましょう。

ステラ:「お犬さんのお歌……遠吠えではなくて……?」

さくら:「行くワン。キャプテンのシアターはなかなかの臨場感ワン」

サロル:「いいですよ、じゃあ行きましょうか」

GM:シアターに本棚もあるんですね。娯楽室的な場所か。

さくら:カラオケの曲リストかもw

GM:ステラは興味深そうにきょろきょろ

ステラ:w

サロル:「小説を読んだり大画面で映像を見たりすると元気になるんですよ」

さくら:名曲「WANになって踊ろう」とか歌い上げますw

ステラ:「みなさん、ありがとうございます。気を使って頂いて」

GM:楽しめるうちに楽しんでおこう、とステラもノってくれますね。

さくら:「さくらは補佐だから仕事だワン」とかいいつつ尻尾はふれて耳もたれています」

ステラ:「ふふ、こんなかわいい補佐官はアリエルにはいませんでした」

さくら:「アリエルの歌も開星されたら配信されるですよワン」

ステラ:「まぁ!それは楽しみですね!」 さて、魂の歌のレベルをあげてください。

ノワールの行動「惑星調査」

GM:次はノワールの番としましょう。設備か惑星探査、どちらをしますか?

ノワール:そうですね……。惑星探査行っちゃいますか?

さくら:おー。ノワールが言い出すのはぽくていいですね

ノワール:バックパックにいろいろ荷物を詰めながら、「さて、ぼちぼち行こうかね……」と煙草をくわえます。

サロル:「はっ、そうでした。早く星に降りて依頼を達成しないとですね!」

GM:では、ノワールがティコに搭載されているVR探査システム(P035の挿絵参照)を使うと次のことが分かります。

GM:▼惑星探査

環境:ほぼ地球に等しい環境の惑星。地表の半分を海が占めており、残る半分の陸地には多様な植物相がある。

地軸は公転面に対し垂直で気候は安定しており、赤道付近に人類は移りすんでいるようだ。

治安レベル:ダイヤ

治安レベル4:帝国の植民地 帝国によって管理されている惑星。

軽犯罪や義務の放棄を行えば粛清され、多くの(特に下層の)人々は自由のない世界に辟易としている。

技術レベル:ダイヤ 技術レベル4:スペースオペラ 交通:路面は土、反重力バイク、反重力車 住居:シェルター、ネットワーク有 装備:レーザー剣、光線銃、パワードスーツ調査区域候補 産業:工場/採掘場 都市:高層ビル群 戦場:路地裏

住民の姿:スペード 人間:人種に偏りはなく、青髪や赤髪など奇抜な髪色の人間も多い。

以上のことがわかります。

GM:VR探査システムはゲーセンの筐体のようなやつです。軌道上から惑星表面を見ることで文化や技術などをあらかた調べられます。

ノワール:「ふーん……なるほど……」と言って、メンバーに共有しよう。

ノワール:「頼むぜ、キャプテン。一応これだけは調べといた」

ステラ:「やはり、帝国は臣民にこのような仕打ちを……!」

サロル:「やっぱり放っておくわけにはいきませんね、なんとか奴らをこの星から追い出す方法を見つけましょう」

ノワール:「お姫さん、キャプテン、その気持ちは静かに胸の内に秘めとくんだな……。激情は判断を鈍らせる……」とハットの奥から二人を見ますね

GM:ステラはこくり、とうなづきます。瞳の奥には確かな意志が見える。

GM:惑星探査を行ったため、以降、行動選択時に次の選択肢が選べるようになりました。

- D:降下イベント:住民に話しかけて降下イベントを発生させる

- E:拠点作成:《拠点》(P048) を作成して、信用度を1上昇する

- F:遭遇戦闘:戦場があるなら、戦場に行くことで遭遇戦闘ができる

- G:噂の探索:噂を辿りディスカバリーチャートを引く(詳細P099)最大4回。

この4つはいずれも地表に降りて行うものです。地表に降りる場合はまた別の選択肢も発生します。

さくら:「私たちが助けにきたんだから大丈夫ワン」

ジロロロジロジロの行動「惑星降下、住民との出会い」

ジロロロジロジロ:では生存能力が一番高い自分も降下しますか。

ジロロロジロジロ:地球型惑星の環境差などキューブ型生命体にとっては全て天国。

GM:では、まず地表に降りる方法を次の2つから選択してください。

- ディバスタードライブ:ゲートで降りる。ディバスター砲照射時にとても目立つ。

- スペースシップで降りる:ステルスを起動させると気づかれずに降りることができる。

GM:これは描写にしかかかわりがありません。

ジロロロジロジロ:ステルスかな。プラズマ惑星とか言われん限り目立つ必要はないはず。

GM:はい、ではティコのステルスシステムを稼働させて、キミたちはアリエル地表上へ降下します。

GM:次に、降りる場所を調査区域候補から選んでください。

- 調査区域候補

- 産業:工場/採掘場

- 都市:高層ビル群

- 戦場:路地裏

このうち、戦場となる路地裏では、レジスタンスと帝国兵が戦っているようです。

戦場に行くと帝国兵と戦闘になります。

勝利すると信用度は+1されますが、他の手段でも信用度は上がるのでお好きにどうぞ。

GM:これもジロロロが選んでくださいね

ジロロロジロジロ:では身を隠しやすい工場エリアにしますか。廃工場なら船ごとかくれることができるはず。

ジロロロジロジロ:「髪の無い帝国兵の連中とやりあうメリットなどないですからな」

GM:了解です。手ごろな廃工場を見つけた君たちはそこに船を隠すことができそうです。さて、降下イベントとしておりているんですね?

ジロロロジロジロ:ですね。で、そのまま一番最初に地表にでて、大気データとか取ろう。

ステラ:強化された人類にとっては普通に呼吸できる環境です。

ジロロロジロジロ:「酸素がいるとか、有機生命体の連中はめんどくさい」

ジロロロジロジロ:「酸素ぐらい我慢しろ」

GM:ww

さくら:キューブ最強伝説。

GM:さて、そんなことをしていると、視線に気づきます。

ジロロロジロジロ:では見返しますよ。

GM:子供の視線ですね。じぃー、と興味深そうに見ています。

さくら:それはみるだろうなw

ジロロロジロジロ:……子供は苦手だ。

GM:子供は薄汚れていて、武装をしています。ヘルメットをかぶっていたり。

ジロロロジロジロ:ヒューマンの子供はとくに苦手だ。あいつら我々をサッカーボールかなにかと思っていやがる。

GM:こども「なんだこれ……」

ジロロロジロジロ:「やめて、蹴らないで」

GM:こんなエイリアンと接近するとは思っていなかったw

GM:「しゃ、シャベッタァーー!」

ノワール:後ろから出てきますね。「おーい!ジロ??どうした?」

さくら:一番第一村人とあってはいけないタイプの方がw

ジロロロジロジロ:「おお、ノワール!子供は苦手なので変わってください」

ジロロロジロジロ:「ヒューマンの子供は銀河標準マナーが通じないのでコミュニケーションが取れないのですよ」

サロル:「この子たちは一体?」

GM:では、キミたち(ひと)がくると子供は槍のような銃のようなものをキミたちに向けます。粗悪な改造銃ですね。

GM:「な、なんだおまえら!」

ジロロロジロジロ:「敵対反応確認」

ジロロロジロジロ:銃向けられると自動でデカくなっちゃうなw

ノワール:「あ、君たち悪いね!うちのかわいいスライムが驚かせてしまったようで。いやいや、怪しいものじゃない。まずはその物騒なものを下ろそう。ジロも動くんじゃないよ」

サロル:子供相手だからサロルはまだ武器は構えてません(撃ってきたら回避するようにはしてる

ジロロロジロジロ:じゃあノワールの後ろで2.5mに膨らんでいようw

サロル:「あのーわたし達は怪しい者じゃないんです。武器を下ろしてくれませんか?」

GM:さて、騒ぎが大きくなっているので、なにか走る音が廃屋からきます。

さくら:人を見極めるポイント。犬好きかどうか

GM:うーん、じゃあ感覚判定です。

GM:警戒レベル10の星なので目標値10

GM:成功失敗にかかわらず走る音はキミたちの元に来ますが対応が変わります。

GM:だれでもいいですよ。

さくら:2d+3 (2D6+3) → 3[2,1]+3 → 6

さくら:だめだ

ノワール:2d6+3 (2D6+3) → 9[3,6]+3 → 12

ノワール:よっし

ジロロロジロジロ:2d6+2 (2D6+2) → 8[4,4]+2 → 10

GM:じゃあ、ノワールとジロロロ成功ですね。まずノワールのいう通り、子供は銃を降ろします。そのタイミングで、子供の仲間のオトナがきました。

GM:「パック、どうした! 帝国兵どもか! ……なんだそいつら」

GM:大人のうち、さきにきた青年がキミたちを見て止まります

ノワール:「やぁ!急に押しかけてきてしまってすまない。まずは落ち着いて話がしたいんだが、どうだい?」

ノワール:「帝国じゃないのは見てわかってくれるだろ?」

GM:さっき判定に成功していますからね。青年は「いいだろう、話を聞かせてもらおうか」と言ってくれます。

さくら:レジスタンスぽいから味方かな。

ノワール:「ありがたいねぇ。助かるよ」と言って、後ろのみんなに「おい、もう大丈夫だ」と伝えますね

「ステラ姫帰還」

サロル:「わたし達はステラ姫の依頼でこの星を帝国から助けに来たものです」

サロル:という代表のサロルキャプテンが説明する感じ。

ジロロロジロジロ:後ろで子供に蹴っ飛ばされておこう。

ノワール:「ジロは星になったのだ……」と言ってけられてるジロを見つめていますが、周囲には気を配って、銃が抜けるようにしている。

GM:青年は「ステラ姫だって……?」と困惑しています。

GM:あ、ステラさん連れてきてます? どっちでもいいですよ。

サロル:「はい、まだご存命でこちらと一緒に居ます」

サロル:では姫を宇宙船からこちらに連れてきますね。

さくら:お留守番も心配ですしね。

GM:「……わかった。こっちもじいちゃんを連れてくる。じいちゃんは昔ステラ姫に仕えていたんだ。嘘だったらすぐにわかるぞ」

GM:じゃあ、しばらくの後に、彼の祖父と、ステラが対面します。

さくら:知る人が出てくると助かるな。

サロル:「こちらがステラ姫です、ご存じでしょうか?」

GM:じいさん「おお、……ま、まちがいない。姫様じゃ! なんということだ……奇跡だ……!」

ステラ:「あなたはひょっとして、カロンですか?」

カロン:「ええ、そうです! お久しぶりでございます!」としばしの再会劇。

さくら:そうかステラさんにとっては最近の話になるのか、会ったのは。

GM:冷凍睡眠状態でしたからね

ノワール:「ふう……これで疑いは晴れたな……」

GM:青年の方は、キミたちに「マジだったのか。疑ってすまなかった。オレの名前はリッターってんだ。こっちのチビはパック」

GM:「あんたら、帝国からこの星を助けに来たって言ってたな。それが本当なら……ありがたい」

サロル:「ふうっ、なんとか信用してもらえましたね」

ノワール:「よろしく。こっちが俺らの代表、サロル。あっちのスライムがジロ……名前長いからジロでいいや。こっちのワンコがさくら。俺はノワール」握手するかな

GM:握手を返します。

リッター:「すげえな。宇宙の外にはマジでこんな奴らがいたんだな……じいさんのおとぎ話だと思ってたぜ」

さくら:「うちのキャプテンと私たちはお姫様助ける騎士のようなものワン」

リッター:「へへっ、そいつはすげえな。いや、まじで姫様をつれてきたんだ。ナイト様だぜ」

ノワール:「騎士ってガラじゃないんだけどなぁ……」と言いながら、煙草に火をつけます。

ジロロロジロジロ:(その報酬は髪だと主張したいが、黙っている

リッター:「で。どうやって救ってくれるんだ?」と問いかけたところで、具体的にどうすればこの星を開星できるか説明しますね。

さくら:「お姫さま物語のように最近まで寝てたワン。いまのこの星のこと教えてほしいワン」

さくら:お願いします

GM:まず、帝国騎士団の本拠地を叩いて潰せば、帝国の影響力は弱まります。

信用度3になるので、この星の人々が一斉に反旗を翻して打倒帝国ができます。

GM:問題はこの本拠地が不明なことです。

GM:本拠地を調べるには4つの選択肢があります

GM:1:搾取の現場に行って、臣民を搾取している帝国兵たちを襲撃する(戦闘で倒す)

GM:2:搾取の現場に行って、帝国兵が搾取している資材などに紛れ込んで本拠地まで隠れていく

GM:3:帝国軍に関わる内通者を探してみる

GM:4:信用度2になると帝国軍はキミたちを察知して襲撃してくるので返り討ちにして聞き出す。

GM:このどれかをすると、本拠地がわかります

GM:なので、最初の一歩はこのどれをするかを決めることですね。

ジロロロジロジロ:チームのカラー的にどっちかというと隠密系っぽい気がするな。

さくら:たしかに住民に被害の出ないようにしたいですね。

サロル:ですね、隠れるのが得意そうな面子w

GM:あっと、ジロロロによる降下イベントとして、今回のシーンでは【クエスト:帝国を打倒する】が発生していました。

さくら:打倒せねば!

サロル:「多勢に無勢ですし、敵の本陣へ一気に奇襲をかけるのが確実だとおもいます」

ノワール:隠密だったら2ですね

ジロロロジロジロ:ちょうど『2.5m四方のコンテナ』に変身できるやつがここにいまして

GM:「うん、そうだな。あんたらが降りてきたのに俺たちは全然気づけなかった。あんたたちだったら奴らに一泡吹かせてやれるかもしれねえ」「よし、サポートは任せてくれ」「姫様もおるんじゃ、百人力じゃぞ!」とレジスタンスたちは勢いづきます。

さくら:「本拠地抑えてステラちゃんの凱旋パーティするですワン」

サロルの行動「隠居した騎士」

GM:さて、次の手番はサロルです。

GM:D:降下イベント:住民に話しかけて降下イベントを発生させる

E:拠点作成:《拠点》(P048) を作成して、信用度を1上昇する

F:遭遇戦闘:戦場があるなら、戦場に行くことで遭遇戦闘ができる

G:噂の探索:噂を辿りディスカバリーチャートを引く(詳細P099)最大4回。

GM:このうち、Dは終わったので、かわりにクエストを進めることができます。

GM:クエストを進めると、具体的には襲撃の場所に赴いて資材に隠れるわけですね。

GM:他にも選択肢はありますが、どうしますか? 他の選択肢というのは、たとえば噂の探索などです。

サロル:折角ですし噂の探索をしてみようかな

GM:はい、では噂の探索は大きく分けて3種あります

GM:フォロワー/施設/食料 このどれかを調べるか、完全にランダムにトランプをひくかすることができます。

ジロロロジロジロ:どれでもいいのでは?

さくら:フォロワーは楽しそう

サロル:フォロワーで

GM:はい。では、レジスタンスから噂を聞くことができます

GM:ハートの4:隠居した騎士(荒事屋)

ジロロロジロジロ:ほほー

さくら:いいですね。つながる

GM:キミたちは郊外の一軒家に隠居した帝国騎士団の騎士が住んでいるとレジスタンスから聞きます。

「ハレーって名前の爺さんなんです。凄味があって、帝国兵たちもあの爺さんには一目を置いているみたいですね。だから最近、あの爺さんの周辺にくる兵はドロイドばっかりになっちまった。生身の兵じゃビビっちまうんですな」

「俺たちも最初はそりゃあ警戒していたんですよ? でも、あの爺さんは他の兵とは違ったんです。子供たちにパンを分けてくれたり、冤罪で殺されるところを助けてくれたりした」

「ひょっとしたら、あの人は俺たちのために何かしてくれるかもしれないって、俺は思います」

さくら:若い日の称号は多分彗星

GM:という噂。その郊外の一軒家に向かいますか?

サロル:行ってみましょう

GM:▽郊外の一軒家大きくはありませんが、白く綺麗な家にハレー氏は住んでいます。キミたちが家を尋ねると、庭で花の手入れをしている白髪白髭の男性が気付きます。(彼の見た目は風の谷のナウシカのユパさまみたいな感じです)

「(サロルを見て片眉を上げる)おや? ここの者ではないな。このジジイに何用かね?」

交渉:感覚判定(目標値:8)を要求します。

サロル:2d6+1 (2D6+1) → 4[2,2]+1 → 5

GM:あ。ちなみに、たぶん彼はサロルを見て剣士だと見抜いています。

サロル:足りない。

さくら:他の人も挑戦できます?

GM:できますよー。

ジロロロジロジロ:2d6+2 (2D6+2) → 4[1,3]+2 → 6

ジロロロジロジロ:スライムに交渉は無理であった。

さくら:2d+3 (2D6+3) → 4[3,1]+3 → 7

ノワール:振れたら自分も。

ノワール:2d6+3 (2D6+3) → 7[3,4]+3 → 10

GM:じゃあ、ノワールが判定に成功したので、それを前提にロールプレイを始めますね。

サロル:おおノワールさんありがたい……。

さくら:出来る男ノワール。

ジロロロジロジロ:やはり成人男性の信用度は高い。

GM:ハレー氏は、サロルを見て「ふん、どこの剣士かは知らないが、放っておいてくれるか。どうせ師事を乞いに来たのだろう」と一旦断ります。

サロル:「いえ、師匠は別にいますからそういうのではなくて……!」(ちらっと自分の剣を見る)

GM:「悪いがワシはもう隠居したのだ。もう帝国も関係ない」

GM:ノワールさん、ここでなにか一言どうぞ。

ノワール:「やぁ、ここに来たのは剣を教えに来てもらったわけではなくてね。ちょっと帝国の拠点を探しててね。野暮な奴らをこの星から追い出しちまおうと思ってさ」

ハレー:「……ほぉ。帝国騎士団に刃をむけるか」

さくら:「騎士にはふさわしい相手が必要ですワン。使わないと剣だって錆びるですワン」

サロル:「はい、わたし達、この星のために戦うつもりですどうか力を貸していただけませんか?」

ジロロロジロジロ:「帝国は自由(と髪)の敵ですよ」

ノワール:「頼むよ、爺さん。あんたが助けた子どもたちのためにも」

ハレー:「ふぅむ……。この星の、子供たちのために、か」

ハレー:「その通りだな……。行動には責任が伴う。わしらは間違えたまま道を進みすぎてしまった。ここらで次代に引き継がせねばならんか」

さくら:「もっとたくさんの子たちを助られるワン」

ハレー:「いいだろう。このハレー。惑星アリエルのために剣をとろう」

さくら:おー。

GM:そう言って、彼は立ち上がりました。

ジロロロジロジロ:おおお。

GM:ハレーはフォロワー:荒事屋となります。

GM:準備フェイズに特定1マスのエリアにダメージを確定で与えられます。

さくら:それは強い。

ノワール:やったぜ。

サロル:「ありがとうございます、ハレーさん!」

さくらの行動「拠点作成」

GM:つぎはさくらの番ですね。何をしますか?

さくら:拠点作って住民の方と交流するシーンをやりたいです。

さくら:お姫様も故郷心配だっただろうから、帰還しての交流シーン作れればと思っていたのです。

GM:ふむふむ。

さくら:侵入前に何か現地の人と復活を約束するようなことできればなと。

GM:いいですね!

GM:では、どんな場所に拠点をつくりたいか、 アイデアあります? 現在は廃工場です。

GM:レジスタンスたちはここらへんで活動しているようです

さくら:「腹が減っては戦はできないワン。美味しい物いっぱい持ってきたワン」簡易食堂を作りましょう。

GM:パック「おいしいもの? 乾パンとか?」

ジロロロジロジロ:「髪を供給すればいい」

さくら:暖かい料理も出します。ステラも慣れないなりに手伝ってくれると嬉しい。そしてみんなに気づいて欲しいw

さくら:「ねぎ料理以外はうちは充実しているワン」

ノワール:バックパックからも食事を取り出しますね。肉などが多い。調理も手馴れている感じで。

ジロロロジロジロ:……誰も髪の美味しさに気づていてくれない。

GM:髪じゃなぁ……w

ノワール:(髪が主食の種族はあんまりいないんだよなぁ……)と思いながら、お肉に下味をつけ、焼き始める。

さくら:「ジロロロジロジロはここが開星したら理容店の独占権利をもらうといいワン」といって手伝ってもらいますw

ステラ:「わ、私も手伝います!」 ステラは姫様なのでそういうのは得意ではないけど頑張る

さくら:いいですね。クラリスの声で再生余裕でしたw

リッター:「プリンセスの手料理だって!? みんなに知らせてくる!」「おーい、みんなー!!」わいわいがやがや

サロル:「これはたくさん作る必要がありそうですね、頑張っちゃいますよ」

サロル:剣技使って凄い勢いで野菜とか斬ったりしてます。

さくら:いいいですね。切れ目にいい感じの焼きこげもw

ステラ:「塩ひとさじってこれくらいですか? もっと入れちゃった方がいいんじゃ……」

さくら:「この世には味見というものがあるワン」

ステラ:「あじみ……。ためしてみるのですね」ふぅふぅ。ぺろり「うん、あんまり濃すぎるといけませんね。わかりました!」

さくら:「ここで美味しいそうに食事している人たち覚えておくといいワン。お姫様もっとがんばれるワン」照れるのでステラ見ずに言います。

さくら:「お姫様の星の人たちだワン」

ステラ:「ええ、みんな、おいしそう……!」

パック:「にいちゃん、これうめえ!!」

リッター:「プリンセス味だからな!」

さくら:フライパンと師匠の演出もすると楽しいかも。

さくら:「ノワールは料理上手ワン。フライパンは伊達じゃないワン」

ノワール:「まぁ、一人で旅することもあったしなぁ…」

ハレー:「ほう……サロルといったか、お嬢さん、こういう時にサーベルを使うときは出力をもっと弱くすると良い」

サロル:「ですねえ、お野菜が焦げちゃいます。えっと師匠出力弱く出来ますか?」(剣に向かって話しかける

サロル:剣に移植された剣豪の人格が話します

剣:「やれやれ、私は包丁ではないのだが。仕方ない、弱きものを助けるのは剣の道だからな」

パック:「わっ、剣がしゃべった!」

さくら:あー子どもは喜びそうw

サロル:と言った感じで火力が弱めに

GM:切断面があぶったような切り口でうまくなるのですね。

サロル:「わたしの師匠です、喋る剣で大昔は人間だったそうなんですよ」

ジロロロジロジロ:サッカーボールが喋っているのだ、今更剣がしゃべっとも思わなくもない……w

パック:「へえー、おじいちゃんなんだ!」

さくら:犬がしゃべるのはだれも驚かないというw

さくら:SFさすがすぎる

ステラ:「よかった……皆さん楽しそうです。ありがとうございます。さくらさん。こんな場を設けてくれて」

さくら:「ちゃんとかえってきてまたみんなと食事するワン。今度はもっとごちそうワン」あれフラグに見えるw

ステラ:「ええ、きっと!」

さくら:無理いってシーン作ってもらってありがとうございました。

ジロロロジロジロ:「かつて古代地球には別れの際にパインサラダを食べる約束をするという文献にありますね」

ステラ:ではそんなこんなで拠点ができました。信用度が2になります。

さくら:よかった。

GM:さて、信用度2になったタイミングで、GMは状況をみて動かないようなら襲撃をしようかと思っていました。

さくら:そうか到着ばれていたのかな。

GM:でも、前回の話し合いで、方針は決まっているようだったので、今回はしないでおきます。

ノワールの行動「搾取の現場」

GM:ノワール、どうしますか?

さくら:大きなプランとしては侵入でしたね。

ノワール:そうですね。侵入しちゃいたいですね、思い切って!

GM:了解です。

さくら:いきましょう。

剣:ごーごー。

GM:それでは、ノワールたちはレジスタンスから話を聞くことにします。どこで、なにが行われているのか。

GM:▼搾取(トランプの結果……ダイヤ:昼間、居住区の入り口で搾取は大っぴらに行われる)

「いまや、多くの市民は帝国の言いなりとなって、物資を作る作業に従事しています。幼い子供たちに至るまで工場で夜遅くまで働かされている始末……」

「物資の徴収は定時に区画ごとに行われております。物資の内容は、彼らの兵器のパーツや消耗品、食料、そして奴隷です……」

「南ブラス地区での徴収はこれより1時間後にされる予定です。しかし、徴収会場には治安保全用マシンもおり、大変危険です」

GM:さっきの楽しげな会のなかで、ノワールはこんな話を聞いていました。

さくら:植民惑星感がすごい。開星しないと!

ノワール:「ふむ……やはり帝国……。腐ってやがる……!」こぶしを握ります。

GM:きっと、南ブラス地区にいけば搾取の現場に立ち会えるでしょう。向かいますか?

ノワール:「それじゃあ……ま。ぼちぼち行きますかね?」と言いながらバイクの準備して、向かいます!

さくら:「そのために来たワン!」

GM:▼搾取の現場「もたもたするな! 物資をコンテナに運べ!」

南ブラス地区。もうもうと黒煙を吐く煙突が連なっています。そう、ここは工場地帯です。

かつては美しい山河があったとステラは言っていましたが、見るも無残に荒れ果てた工場地帯となっていました。木々は伐採され、山はくり抜かれ、河は汚染されています。

さて、工場前の広場には、鈍色の多脚型戦闘車両が3基、停車中です。

その前には工場で強制労働をさせられている住人たちが、怯え/疲れきった様子でコンテナへの積み込み作業をしています。

その中央にはエラそうな帝国兵一人と、その護衛らしきドロイドたち。帝国兵は手に電磁鞭を持っています。南ブラス地区の住人たちが急かされながら資材を運んでいると、住民の一人がつんのめって倒れました。

「何をしているか!愚鈍なヤツめ!」帝国兵が電磁鞭を住人に叩きつけようと、振りかぶったそのとき!

キミたちはこの場に登場します。兵士を止めてもいいですし、隠れていてもいいです(電磁鞭は死ぬほど痛いだけで死にはしません)。

GM:と、そんな感じです。

GM:当初の予定通り、侵入するなら隠れていなければ無理でしょう。

サロル:キャラ的には飛び出すかなあ。

ノワール:ノワールは銃を持ってるので、敵の銃はじいたりできますか?

GM:できますよ。

ノワール:ノワールの性格上見過ごしはできなさそう。

さくら:「遠いです!間に合うかワン」ふっておこうw

ノワール:「キャプテン、すまねぇ。俺らぁこういうのは見過ごせないんだ」と言いながらホルスターから銃を抜いて、相手の銃をはじきます。

GM:「ぐぁっ……! なにものだ!」

さくら:いいですね

ノワール:「いい大人がみっともないでしょ。その物騒なものしまいなさいな」

GM:帝国兵があなた達を発見します!

GM:「むむ……その恰好、この星の者ではないな?」

さくら:倒れた住人をかばうように対峙しよう。

サロル:「そこまでです!」

ジロロロジロジロ:では巨大化して威嚇しますか。

さくら:みんないろいろできるなw

GM:では、ジロロロをみて狼狽しますね。「な、な……なんだ。これは……!?」

さくら:頼もしすぎる。本当の壁。

ノワール:「あらら……見つかっちゃったなぁ。通りすがりのガンマんですよ。そうかっかしなさんなよ。この仕打ちはひどいでしょうが……。相手はまだ小さいんだから。こっちにはこんなのもいるんだし。穏便に済ませようじゃないですか」

GM:「通りすがりのガンマンだと? さては交易協会の冒険者だな」

ジロロロジロジロ:では覆いかぶさりながら「調和、大事」と発光しますよ

GM:覆いかぶさられたw

さくら:「調和大事といってるワン!」

サロル:「その通りです、銀河の彼方からあなたちの悪行を裁きに来たんです!」

さくら:「聞えるかワン!」

ノワール:「おう、冒険者だったらどうだっていうんだい!とハットの下からにらみつけます」

GM:では、「むぐぐー。ドロイドども! 敵だ! こいつらを排除しろ! 帝国に逆らったことを後悔させてやる!」

GM:というわけで戦闘にしましょう!

さくら:お願いします

ノワール:「やっこさんども、おいでなすったぜ!パーティの時間だ!」

「遭遇戦」

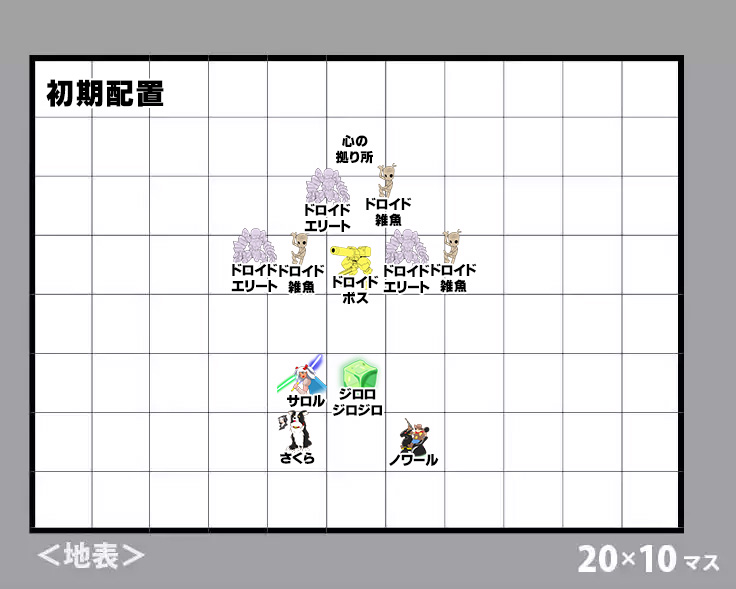

GM:さて、マップはこのようになっています。PCたちは下の2×3マス内にキャラを配置できます。

GM:ちなみに、1マス、1エリアです。戦闘終了条件は敵の全滅です。

さくら:私が早いのか

GM:ちなみに、多くのセッションでクライマックスより遭遇戦闘のほうが死にかけているのでそのつもりで挑んでください(切り札温存するせい)

さくら:なるほど

ジロロロジロジロ:では一番まえにいきますか

GM:配置も決まりましたね?

さくら:「いつも通り自分たちの仕事をするワン!」

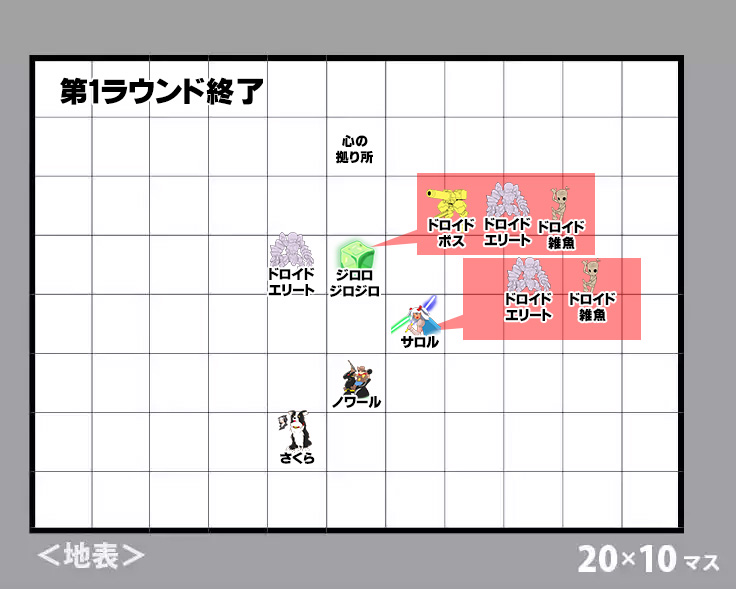

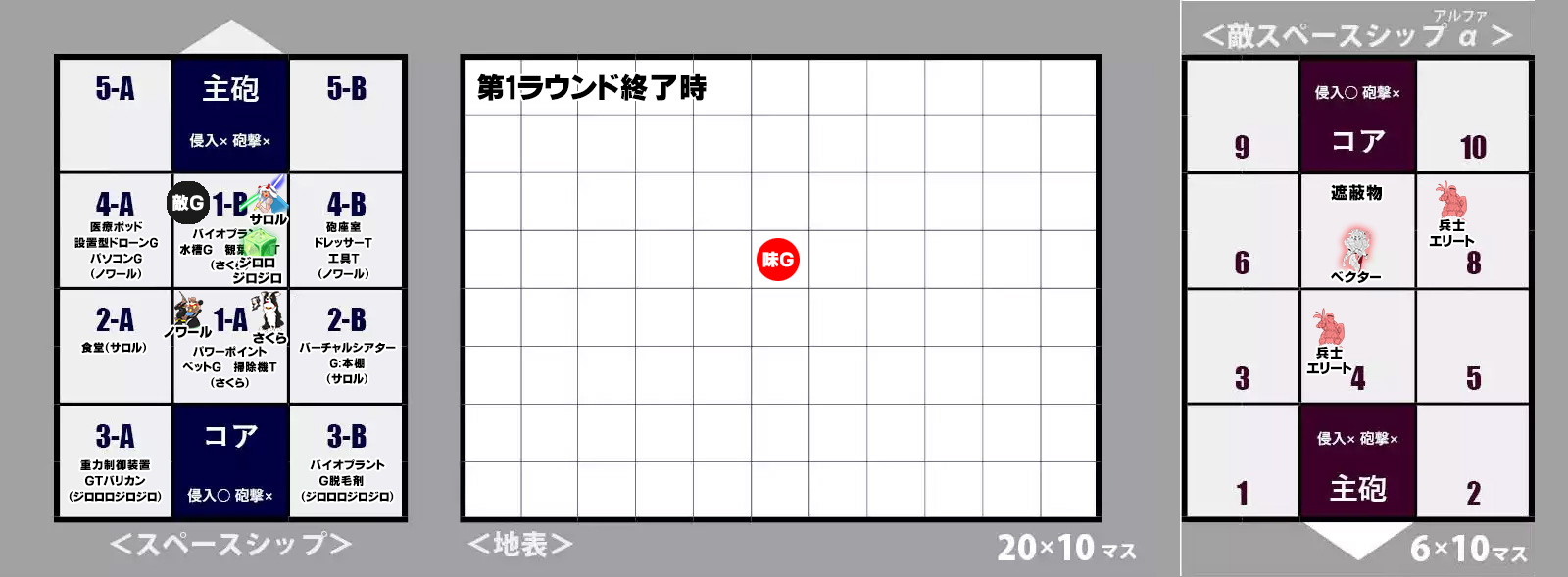

遭遇戦1ラウンド

GM:では1ラウンド開始します。準備フェイズからPC側で準備あるかたどうぞ。

ジロロロジロジロ:なし

さくら:魂の歌使います。先にいいですか?

GM:たぶん大丈夫かと

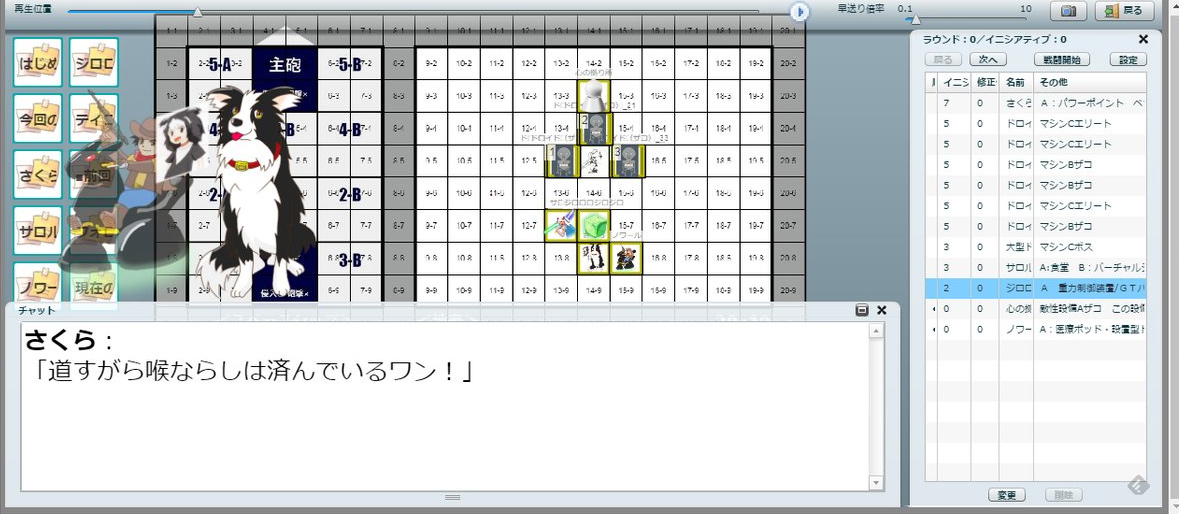

さくら:「道すがら喉ならしは済んでいるワン!」

さくら:作詞作曲した「WANになっておどろう」を歌います。

さくら:2d (2D6) → 8[4,4] → 8

さくら:なかなか。精神8アップをみなさんに

GM:では、みなさん最大・現在精神力8点上昇です。

ノワール:自分準備で制圧射撃したいんですが大丈夫ですか?

GM:大丈夫です。1エリアにしか効果ありません。どこですか?

ノワール:大型ドロイドに使いたいです!

GM:了解です。

さくら:前衛組さんが先に動けるようになるのはいいですね

GM:では、ノワールの制圧射撃で大型ドロイドのイニシアチブがー10されます。

ノワール:マシンガンを打ちまくりながら、「おっと、そこ動くんじゃねえよ。」と言ってますね。

GM:チュインチュイン。弾丸は弾くが、センサーに異常が発生しておそくなる。

さくら:利いている。

GM:では、こちらの準備ですね。……サロルしか射程内にいなかった。

GM:サロルに向かって、ドロイドエリートがオートトリガーで攻撃をおこないます。準備に攻撃できるスキルですね。

さくら:おーキャプテンねらってきた。

ジロロロジロジロ:帝国兵が強いのはSF物の王道か……。

サロル:この攻撃に「リフレクション」を宣言して反撃できますか?

GM:できます。

さくら:あふれだすジェダイ感

GM:準備でエリートたちは一斉に《オートトリガー》:†《レーザーガン》を準備フェイズに行えるを宣言します。コスト3消費。

GM:2D6+3 †《レーザーガン》命中判定 (2D6+3) → 11[5,6]+3 → 14

さくら:高いな

GM:ふふ、僕は出目が高いGMなんですよ

さくら:それは嫌なGMだw

ジロロロジロジロ:カバーします?

サロル:これは跳ね返せそうにないからお願いします。

GM:サロルが回避を試みた後でカバーしてもいいですよ。

ジロロロジロジロ:カバーの宣言はダメージ確定後かな?

GM:そうです。挑発だとむり

ジロロロジロジロ:了解です。

GM:ためしにふってみては? >サロル

サロル:リフレクションします。

さくら:ロマン

サロル:UA「電子制御」の効果で判定値を+1

サロル:2D6+3+1 反撃

DiceBot : (2D6+3+1) → 5[3,2]+3+1 → 9

GM:残念! では、命中はします。カバーしますか? >ジロ

サロル:まあ相手が出目高いし仕方ない

ジロロロジロジロ:カバーしますー。

GM:2D6+3 †《レーザーガン》ダメージ

DiceBot : (2D6+3) → 6[4,2]+3 → 9

ジロロロジロジロ:デカくなって障壁になります。コスト2。ダメージは4点防ぎます。

さくら:バリアも重ねますね。コスト3。さらに4点ダメージをふせぎます。

ジロロロジロジロ:では8点止めて1食らう

GM:かてえ……。

ジロロロジロジロ:光って威嚇しますか

サロル:ありがとうございます!

サロル:「っつ!?ジロロさん、助かりました!」

GM:「ばかな!ドロイドのレーザーガンでほぼ無傷だと!」

ジロロロジロジロ:「その程度の光線では髪の毛を焼く程度ですよ」

さくら:「ジロロロジロジロさんと私は鉄壁ですワン」

GM:では、さくらの番です。通常の手番ですね。

さくら:「私の距離ですワン」

さくら:サイコブラストボスに

GM:ボスでいいですか?

GM:あ、そのまえに色々説明しなきゃ

さくら:雑魚はHP1ですよね?

GM:はい。正確には精神力0の疲労状態で立っています。しかし、後ろに心の拠り所があります。これがあると、敵は疲労のペナルティをうけません。

GM:あと、心の拠り所にはトラップ、、大型ドロイドのあるマスにはガジェットがそれぞれあります。

GM:さて、移動してから攻撃でも、攻撃のあとで移動でもどちらでもできます。

さくら:そうか移動してからでもいいのか。

さくら:サイコブラストは当たればボスを移動できます。

さくら:ガジェットからうごかしましょうか?それか先に敵の数減らすか。減らした方がいいかな。敵早い。

ノワール:自分のマシンガンでエリア攻撃もできますよ?

ノワール:ただノワールびっくりするぐらいおそいw

さくら:1マス移動は移動場所選べます?

GM:えらべます

さくら:いや手数減らそう。先に動けるの私だけだし。サロルさんの後ろに移動

GM:誰をねらいますか?

さくら:マシン雑魚B

さくら:2D6+3 サイコブラスト(命中) 感覚で対決。コスト3 (2D6+3) → 7[2,5]+3 → 10

GM:クリティカル。避けれる目がない。

GM:2d6+2 (2D6+2) → 4[3,1]+2 → 6

GM:あたりますねー。

さくら:さくらの前の景色が歪みます。そのままぶつけます。

さくら:2D6+1 サイコブラスト(ダメージ)(2D6+1) → 10[6,4]+1 → 11

さくら:「今日は調子がいいワン」

GM:では、ドロイドはセンサーを狂わされ、倒れます。

ドロイド:「ピーガガガガ」

GM:では、つぎ、こちらですね。ロボットなので、単純に動きましょう。エリート1から

ジロロロジロジロ:挑発しましょうか?

GM:いえ、その必要もなく、このドロイドは一番近いジロロロを攻撃します。

GM:2D6+3 †《レーザーガン》命中判定 (2D6+3) → 8[2,6]+3 → 11

ジロロロジロジロ:では普通に回避

ジロロロジロジロ:2d6+2 (2D6+2) → 4[2,2]+2 → 6

ジロロロジロジロ:食らいます。

GM:2D6+3 †《レーザーガン》ダメージ (2D6+3) → 9[3,6]+3 → 12

ジロロロジロジロ:4点止めて8点食らう

さくら:バリアしておこう。4点ふせぎます。

ジロロロジロジロ:じゃあ4点食らいます。

GM:むう。エリート2はサロルを狙います。

GM:射程2しかないので、ジロロロは射程外、なので挑発の効果はありません。とどかないから。

【挑発というスキルは敵の攻撃が届く距離に自分がいなければ効果がないのだ】

GM:2D6+3 †《レーザーガン》命中判定 (2D6+3) → 6[5,1]+3 → 9

サロル:リフレクションを使い反撃します。

さくら:はねかえせー

サロル:2d6+4 反撃 (2D6+4) → 2[1,1]+4 → 6

さくら:目が

ジロロロジロジロ:おっとそれはカバーだ。

サロル:出目が低空飛行

GM:フェイントとかもってませんっでしたっけ?

サロル:あ、反撃にも適応できるんですか。

GM:命中判定なので、できます。

さくら:振りなおせる。これはおぼえておこう。

サロル:ではフェイントを宣言して振りなおします。

GM:はい、どうぞ。

サロル:2d6+4 反撃 (2D6+4) → 6[5,1]+4 → 10

GM:では、反撃成功です。

サロル:サロルの光刃が敵の銃弾を弾き返します。

GM:SWだ。リフレクションのダメージは敵の威力で算出でしたね

GM:2D6+3 †《レーザーガン》ダメージ (2D6+3) → 10[4,6]+3 → 13

GM:いったい……。残り装甲2

さくら:0でいったんとまるんですよね。しぶといな。

GM:エリート3は歩いてノワールを射程に攻撃しようとおもいます。

GM:今度は挑発もできますよ。しますか?

ジロロロジロジロ:挑発するよりカバーしたほうがコストがいいことにきがついてしまったのです

GM:挑発は反撃手段持ってると強いスキルなのです……。

さくら:本当だw

ジロロロジロジロ:そしてまだこいつは有効な攻撃手段がないのですw

さくら:それも本当だw

GM:では、ノワールに攻撃!

GM:2D6+3 †《レーザーガン》命中判定 (2D6+3) → 4[1,3]+3 → 7

GM:ノワールはガンで反撃できますね。

さくら:マンガのように反撃も視野にいれるほうがいのか。

ノワール:なるほど。反撃したいです!

GM:はーい、命中判定をどうぞ。目標値7です

ノワール:2D6+3 ガン(命中) (2D6+3) → 4[2,2]+3 → 7

GM:受動有利なので成功です

ノワール:あっぶない!コスト3。ダメージロール行きます!

さくら:なかなかPC側で目に殺されそうな雰囲気

ノワール:2D6+5 ガン(ダメージ) (2D6+5) → 11[5,6]+5 → 16

ノワール:ほぼ最大値!

さくら:痛い!いいね

GM:装甲値0!

さくら:すごい。

ノワール:「ほら、くらいなよ!」ガゴン!と撃鉄が響きますね。

GM:ではザコの行動です。ザコは本来疲労しているのであらゆる判定ー2なのですが、後ろにある心の拠り所(今回はドロイド制御サーバーとしておきましょう)があるのでそのペナルティありません。

GM:なので、エリートとおなじように攻撃してきます。

さくら:いいコンボ。

GM:1歩歩いて、ジロロロを攻撃

GM:2D6+3 †《レーザーガン》命中判定 (2D6+3) → 10[4,6]+3 → 13

GM:ジロロロはどうしますか?

ジロロロジロジロ:うーん、回避します。

ジロロロジロジロ:2d6+2 (2D6+2) → 6[5,1]+2 → 8

ジロロロジロジロ:命中しました。

GM:2D6+3 †《レーザーガン》ダメージ (2D6+3) → 5[1,4]+3 → 8

さくら:バリアしましょうか?

ジロロロジロジロ:4点止めます。もらいましょう。

GM:ダメージが0……おかしい。

さくら:このラウンド乗り越えれば敵の手数は減るはず。

GM:最後のザコの行動です。ノワールに攻撃!

GM:2D6+3 †《レーザーガン》命中判定 (2D6+3) → 8[6,2]+3 → 11

GM:出目いいですぞー。

さくら:GMこわい。

GM:ノワールは反撃しますか? 回避しますか?

ノワール:これは……回避したいです!

GM:どうぞ!

ノワール:2D6 回避

DiceBot : (2D6) → 7[1,6] → 7

GM:クリティカルでよけた。

さくら:おー。

ノワール:あっぶない……!

さくら:7がクリって絶妙。

GM:では、ドロイドたちの斉射をあなたたちはほぼ無傷で回避し、サロルに至っては跳ね返してました。

GM:サロルは移動のあとに攻撃することができます。逆もできますが、攻撃手段からして移動の後に攻撃がおすすめですね。

さくら:ですね。

サロル:うーんどこから落とそうかなあ。

さくら:敵の数減らしていきたいですよね。ダメージはいくつくらい?

サロル:えーと武器の威力とUA分とパワードスーツ分を合わせてっと……固定値+5でさら双撃で二回攻撃出来ます。

さくら:装甲0になったエリート落とせるかな。

GM:メモのチャットパレット用を見ると分かりやすいかと。各PCのチャットパレットがみれます。

さくら:そうかこういう利点もあるんですね。ありがとうございます。

サロル:命中がかなり運任せになるけどエリートに攻撃してみますね。

さくら:装甲は0でたえるから落とせたら大きい。

GM:移動力5だから充分。

サロル:そこまで移動します。

GM:こちらには反撃の用意がある!

サロル:「双撃」を宣言二回攻撃を行います

さくら:でた。

GM:命中判定どうぞ。

サロル:2D6+1 エトピリカ(命中&双撃中) (2D6+1) → 6[1,5]+1 → 7

GM:反撃します。

GM:2D6+3 †《レーザーガン》命中判定 (2D6+3) → 4[2,2]+3 → 7

GM:受動優先なので成功です。

サロル:フェイントで振りなおします!

【本来、フェイントの宣言は受動側がリアクションの判定をする前に宣言しなければならないが、テキストセッションでは入力にラグがある。なので、こういう場合は受け付けたほうがいいだろう】

GM:フェイントどうぞ!

サロル:2D6+1 エトピリカ(命中&双撃中) (2D6+1) → 10[4,6]+1 → 11

さくら:よし。反撃成功

ノワール:おぉ?

GM:流石。ダメージどうぞ。

サロル:2D6+5 エトピリカ(ダメージ)(2D6+5) → 8[2,6]+5 → 13

GM:精神力0!

さくら:落とした。

サロル:ライトセイバーをクロスさせて突撃します。

サロル:「遅い!」

さくら:「さすがキャプテンワン!」

ノワール:「やるねぇ、キャプテン!」口笛吹きます。

GM:ドロイドは銃を向けたが、その銃ごときられました。

サロル:二発目行きます。

サロル:2D6+1 エトピリカ(命中&双撃中) (2D6+1) → 5[4,1]+1 → 6

GM:二発目に対して反撃します。

GM:2D6+3 †《レーザーガン》命中判定 (2D6+3-2) → 10[5,5]+3 → 13

サロル:2回目の攻撃はフェイント出来ますか?

GM:できますよ。フェイントどうぞ。

さくら:13は厳しそう。

サロル:2D6+1 エトピリカ(命中&双撃中) (2D6+1) → 9[3,6]+1 → 10

GM:残念。反撃成功とします。ダメージ出しますよ。

GM:2D6+3 †《レーザーガン》ダメージ (2D6+3) → 8[4,4]+3 → 11

さくら:バリアします。

ジロロロジロジロ:それはカバーできます?

GM:できますよ。

ジロロロジロジロ:カバーにバリアをはってもらうかたちかな。

さくら:ならジロさんにバリア。

ジロロロジロジロ:では3点くらいます。

GM:このひと(?)たち硬い!!

ノワール:ジロとさくらの鉄壁コンビ……!

ジロロロジロジロ:表面がちょっと焦げた。

さくら:でも結構疲れてきましたw

GM:サロルの行動終了ですかね?

サロル:おわりです、一応削れたからなんとかなるか。

GM:では、ジロロロの番です。

ジロロロジロジロ:では前にでて乱戦に持ち込みます。

ジロロロジロジロ:挑発って行動をつかいます?

GM:つかいません。

ジロロロジロジロ:では大型ドロイドに接敵してそのまま挑発。絡み着くようにまとわりついてそのまま素手で殴ります。

さくら:そうか腕を追加しているから、両手で盾持っていても殴れるのか、良いデータ。

GM:はーい。

ジロロロジロジロ:2d6+1 (2D6+1) → 7[1,6]+1 → 8

ジロロロジロジロ:お

GM:大型ドロイドはエリア攻撃しかできないので、反撃もできません。そしてクリティカルですね。

GM:ダメージをどうぞ!

ジロロロジロジロ:素手のほうが強い

さくら:ですね。アーム持ちだ

GM:まずは通常のダメージですね

ジロロロジロジロ:2d6+2 (2D6+2) → 7[4,3]+2 → 9

GM:くらいました。まだ装甲あります。追撃どうぞ。

ジロロロジロジロ:しかしこれで大型ドロイドも重火器はつかえまい

ジロロロジロジロ:2d6 (2D6) → 2[1,1] → 2

ジロロロジロジロ:う、しょうがない。

GM:へっちゃらさ。

GM:その距離だと挑発されてしまう……。まぁ、しかたありません。では大型ドロイドの番です。

さくら:ノワールさんも0かも

GM:うーん、サロルを狙いますが、挑発するんですよね。

ジロロロジロジロ:してありますね。コスト払い済み

GM:挑発のタイミングは命中判定前なので、このタイミングなんですよ

ジロロロジロジロ:なるほど。ではします。

GM:はい。では、ジロロロに攻撃。

さくら:自分ごと撃つのかな。

ジロロロジロジロ:素手なぐるのかもしれない。

GM:エリアは対象選択可能です。

さくら:あっそうなのですね。

GM:2D6+3 †《ミサイルポッド》命中判定 (2D6+3) → 7[1,6]+3 → 10

GM:敵はクリティカルしないのだった。

ジロロロジロジロ:ではカウンターを狙います。

GM:どうぞ。

ジロロロジロジロ:2d6+1 (2D6+1) → 3[2,1]+1 → 4

ジロロロジロジロ:失敗

GM:2D6+8 †《ミサイルポッド》ダメージ (2D6+8) → 8[3,5]+8 → 16

ジロロロジロジロ:流石に痛いな。4点止めます。

GM:ミサイルですからね。

さくら:でかい。これはバリア。

ジロロロジロジロ:8点とめても8点くらう。残り14

さくら:「ジロさんが目減りして見えるですワン」

GM:ボスの手番終了です。ノワールの番です。

ノワール:最初に移動します!

ノワール:「あいつ、固いけどさすがに限度があるな……。早いとこ敵を片付けねぇと……」

ノワール:エリア攻撃は味方にもあたりますか?

GM:いいえ、えらべます。

ジロロロジロジロ:「体積の25%消失」と発光して警報を出す。

さくら:「いっぱい髪たべてもらわないとワン」

ノワール:では、マシンガンを! どちらにしようかな……?

サロル:「頑張ってください! あとでちょっと髪の毛を分けてあげますから!」

ノワール:ドロイドいるほうに打ちます!

GM:サロルのほうですかね?

ノワール:はい!敵もダメージ入ってるので!あ、どっちもドロイドだ……w

さくら:多いからそちらがいいかと

GM:了解です>サロルのいるほう

ノワール:2D6+4 マシンガン(命中) (2D6+4) → 7[3,4]+4 → 11

GM:クリティカル!回避の必要性もない……。

ノワール:やっほい!では、ダメージ!

さくら:7がクリはでるから盛り上がるな。

ノワール:2D6+5 マシンガン(ダメージ) (2D6+5) → 8[6,2]+5 → 13

GM:いたい! しんだよ!! 気絶×2

さくら:おー。

GM:ガシャンガシャンと倒れていくドロイドたち。

さくら:楽になるー。

ノワール:「さて、お次は……?」とマガジンを変えながら正面を見つめますね。

GM:敵性設備は行動はありません。では、巨大なロボットが放電の準備をととのえました。

さくら:GMが物騒なことをいっている。

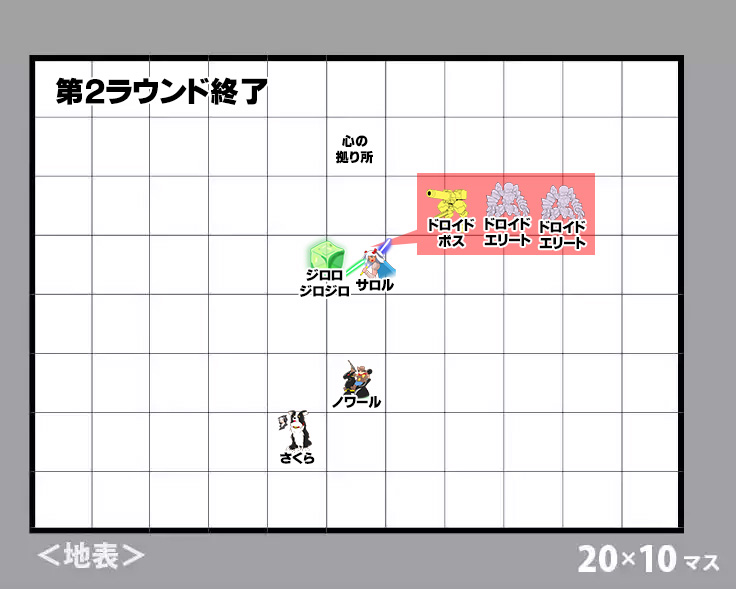

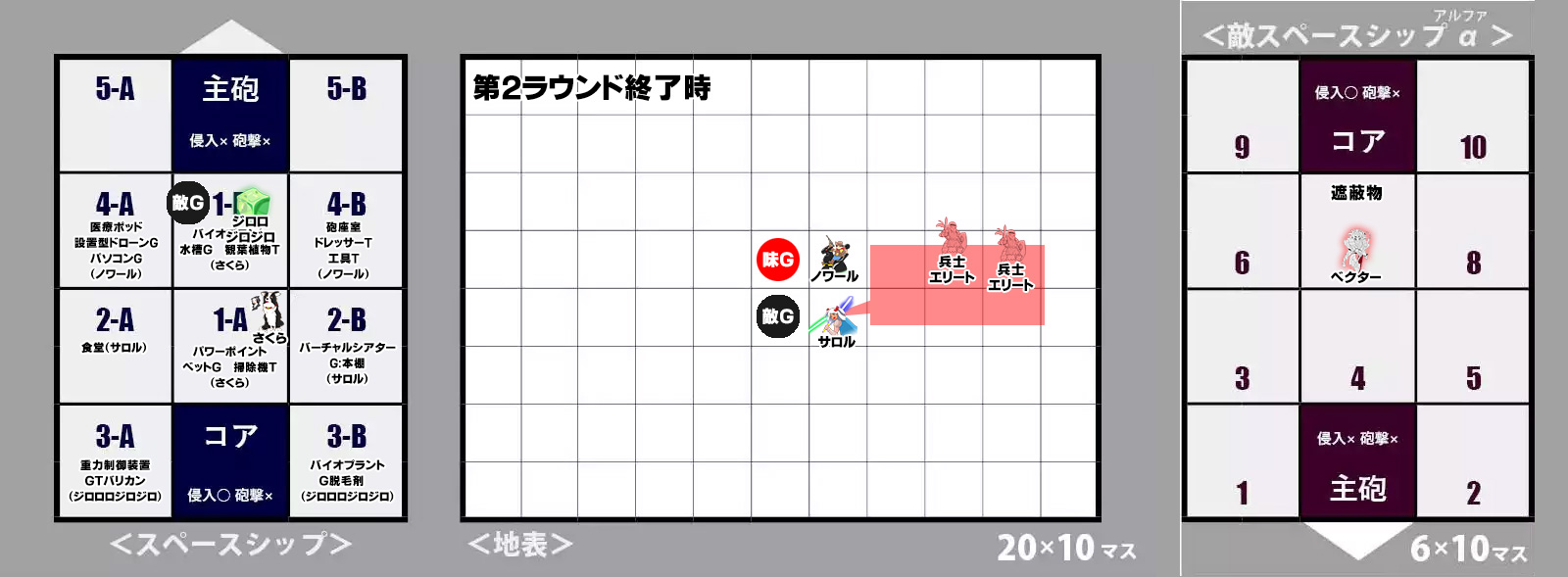

遭遇戦第2ラウンド

GM:第2ラウンド、準備フェイズ。PC側からです。

さくら:準備なし。

ジロロロジロジロ:このターンで倒しきらないと押し切られる

ジロロロジロジロ:準備なし。

さくら:無し宣言しましょうか。

ノワール:再度制圧射撃を!大型ドロイドへ!

GM:はい。またイニシアチブが0になってしまった。

さくら:いいね。

ノワール:コスト-4です。

GM:あ、さっきすいません。ホントはノワールのほうが大型ドロイドより早く動けてました。両方0だとはおもわなかった。

GM:敵は、準備あります。

さくら:なに。ドキドキ

GM:まず、ドロイド(エリート)1から。

GM:準備でエリートたちは一斉に《オートトリガー》:†《レーザーガン》を準備フェイズに行えるを宣言します。コスト3消費。

GM:対象は、ジロロロかなぁ。

ジロロロジロジロ:ここは致し方なし。

GM:単純な動きしかしないので、そうします。

GM:2D6+3 †《レーザーガン》命中判定 (2D6+3) → 4[2,2]+3 → 7

さくら:低い。

ジロロロジロジロ:それは反撃する。

ジロロロジロジロ:2d6+1 (2D6+1) → 8[3,5]+1 → 9

さくら:きた。

GM:「洗浄、洗浄」といいながら大型ドロイドから落とそうと試みるけど、だめでした。

ジロロロジロジロ:では質量で光線ごと押しつぶそう。

GM:ダメージどうぞ。

ジロロロジロジロ:2d6+2 (2D6+2) → 9[6,3]+2 → 11

ジロロロジロジロ:お。

さくら:ダメもいい。

GM:痛い。もうひとりのエリートもおなじくジロロロを攻撃。

ジロロロジロジロ:精神力がきつくなってきたぞ

GM:2D6+3 †《レーザーガン》命中判定(2D6+3) → 6[4,2]+3 → 9

さくら:ジロさん人気。

GM:近くにいるのが悪い!!

ジロロロジロジロ:ここは勝負だ。反撃します

ジロロロジロジロ:2d6+1

DiceBot : (2D6+1) → 6[4,2]+1 → 7

ジロロロジロジロ:失敗

さくら:おしい

GM:2D6+3 †《レーザーガン》ダメージ (2D6+3) → 7[2,5]+3 → 10 ダメージ

ジロロロジロジロ:4点止めます。

さくら:バリア。

ジロロロジロジロ:では2点くらってのこり12

GM:かたすぎる。しかし、最後に大型ドロイドが動きます。

さくら:大型もか。

GM:エリアに向かってスパーク

ジロロロジロジロ:むむ

GM:2D6+4 ※《スパーク》命中判定 コスト3 対決は肉体で行うこと

DiceBot : (2D6+4) → 11[5,6]+4 → 15

GM:肉体判定で対決です。

さくら:たかい

GM:反撃不可能。

ジロロロジロジロ:対象はジロロ?

GM:はい。同じエリアにしかできないのです。

ジロロロジロジロ:2d6+4 (2D6+4) → 7[1,6]+4 → 11

ジロロロジロジロ:クリティカル

さくら:おー。

GM:放電をしたが、効かなかったようだ……。

ジロロロジロジロ:「我々は絶縁生物です」

さくら:ジロさんすごい。

GM:くそうw では、準備終了で、さくらさんの手番です。

さくら:「悪い奴らは重なっておくワン!」

さくら:目の前にサイコブラスト。

さくら:2D6+3 サイコブラスト(命中) 感覚で対決 (2D6+3) → 7[5,2]+3 → 10

GM:クリティカルだった。

さくら:2D6+1 サイコブラスト(ダメージ) (2D6+1) → 3[2,1]+1 → 4

GM:装甲0になりました。追撃どうぞ。

さくら:2d (2D6) → 7[3,4] → 7

GM:精神力0になります!

さくら:動かしてボスに重ねます。

GM:ああっ、ふっとぶドロイド!

さくら:エリア攻撃が活かせる。

GM:しかし、ドロイドたちの行動ですね。ジロロロに

GM:2D6+3 †《レーザーガン》命中判定 (2D6+3) → 7[2,5]+3 → 10

さくら:人気過ぎる。

GM:近くを攻撃するルーチンは別にルールではないんですけど、最初に言った手前やりますw

ジロロロジロジロ:では反撃します。

GM:はい。

ジロロロジロジロ:2d6+1 (2D6+1) → 11[6,5]+1 → 12

ジロロロジロジロ:反撃成功

さくら:きた

ジロロロジロジロ:2d6+2 (2D6+2) → 8[3,5]+2 → 10

さくら:ダメもいい。

GM:装甲0!!

さくら:舞台がそろいつつある。これ精神ギリギリ待つな。

GM:むー。エリート2の攻撃です。対象はジロロロですよ

GM:2D6+3 †《レーザーガン》命中判定 (2D6+3) → 10[4,6]+3 → 13

ジロロロジロジロ:それは普通に回避しよう

ジロロロジロジロ:2d6+2 (2D6+2) → 4[2,2]+2 → 6

ジロロロジロジロ:失敗

GM:2D6+3 †《レーザーガン》ダメージ (2D6+3) → 9[3,6]+3 → 12

ジロロロジロジロ:4点止める

さくら:バリア

ジロロロジロジロ:で4点くらいます のこり8

GM:うーんww ザコの攻撃をジロロロへ。

GM:2D6+3 †《レーザーガン》命中判定 (2D6+3) → 4[3,1]+3 → 7

ジロロロジロジロ:これは反撃

ジロロロジロジロ:2d6+1 (2D6+1) → 5[4,1]+1 → 6

ジロロロジロジロ:く

GM:やった!!!

さくら:おしい

GM:2D6+3 †《レーザーガン》ダメージ (2D6+3) → 12[6,6]+3 → 15

ジロロロジロジロ:うおお

GM:おらあああああああああああ

GM:「汚物洗浄」

ノワール:ジロが落ちる?

さくら:これはバリアしても0?

ジロロロジロジロ:1残りますね

さくら:ならバリア

GM:装甲のこっちゃう? のこっちゃったよ!

ジロロロジロジロ:「体積の50%消失。危険、危険」

さくら:「小さくなってワン……」

GM:おまたせしました。サロルの番です!!

サロル:「どうしよう。このままじゃ流石のジロロさんも……」

サロル:心のよりどころ壊しますか?

さくら:ボスの装甲落とせれば、ノワールさんがおしこめる可能性はありますね。範囲攻撃持ちなので。

ノワール:自分がジロに近づいて、高速修理もできたりしますが……攻めたほうがよさそうですね。

さくら:敵の数減らしたいですね。

サロル:ならそのままジロロさんと同じエリアに入っちゃいます。

GM:はい。誰を攻撃しますか?

サロル:双撃って別々のターゲットに一発ずつ攻撃出来ますか?

GM:できます。

GM:あ、一応、公平を期すためにいっておきます。大型ドロイドはルール上、ボスという扱いです。

GM:ボスは精神力を1セッション1回フル回復したあと、全判定に+1のボーナスをつけれる切り札があります。

さくら:それは宣言ですか?

GM:はい。割り込みでしてきます。

さくら:割り込みか。でも精神は低いから押し切れるかな。

サロル:まずは敵の数を減らしましょう。

サロル:1発目は雑魚に攻撃。

サロル:2D6+1 エトピリカ(命中&双撃中) (2D6+1) → 9[4,5]+1 → 10

GM:反撃をしてみます

GM:2D6+3 †《レーザーガン》命中判定 (2D6+3) → 9[3,6]+3 → 12

GM:フフーン? ダメージだしますよ。

サロル:どうぞ

GM:2D6+3 †《レーザーガン》ダメージ (2D6+3) → 10[6,4]+3 → 13

さくら:バリア

GM:カバーしませんか?

ジロロロジロジロ:ちょっとカバーはやめておこう。

ジロロロジロジロ:コストが払えない。

GM:はーい。

さくら:これでもう1撃はたえられるはず。

サロル:2撃目

サロル:2D6+1 エトピリカ(命中&双撃中) (2D6+1) → 7[3,4]+1 → 8

GM:クリティカル

GM:ダメージどうぞ。

サロル:2D6+5 エトピリカ(ダメージ) (2D6+5) → 3[2,1]+5 → 8

GM:では、ザコはブレードで切られ、バチバチいいながら倒れます。

サロル:「ハアァッ!」(一刀両断する)

GM:ジロロロの番です。

ジロロロジロジロ:心のよりどころって何点でこわれます?

GM:これ、ザコなんで一撃で必ずこわれます。でも、この場所にはトラップがあります。

GM:トラップの効果:ラウンド終了時に確定ダメージ

ジロロロジロジロ:なるほど、ではボスのリソースを削るか。

ジロロロジロジロ:そのまま締め上げよう。

GM:はーい。

さくら:がんばれー。

ジロロロジロジロ:2d6+1 (2D6+1) → 8[2,6]+1 → 9

GM:2D6 回避 (2D6) → 5[1,4] → 5

さくら:よし。

GM:命中。

ジロロロジロジロ:2d6+2 (2D6+2) → 10[4,6]+2 → 12

ジロロロジロジロ:お。

さくら:良いダメ。

GM:残り装甲2!

ジロロロジロジロ:では装甲にヒビを入れる。

GM:「ウィィィィイン損傷大。危険キケン」

さくら:ノワールのマシンガンの出目次第では故郷のお守り使おう。

GM:ノワールの番です。

ノワール:ではマシンガンを!

GM:どうぞ!

ノワール:2D6+4 マシンガン(命中)

DiceBot : (2D6+4) → 4[2,2]+4 → 8

GM:それでいいです?>出目

ノワール:ちょっとしょっぱい……。

さくら:故郷のお守り。

GM:振り直しですね。

ノワール:故郷のお守り使いたいです!

さくら:ここはおしこまないとつむ。

GM:つまないよぉ。

ノワール:では振り直し!

ノワール:2D6+4 マシンガン(命中) (2D6+4) → 4[1,3]+4 → 8

ノワール:ふぁぁーw

さくら:あっご自身でお持ちでしたか、なら温存

ジロロロジロジロ:もう一回つかってもいいのでは?w

さくら:これ故郷かさねられます?

GM:累積とはみなさないのでつかえますよー。

ノワール:あ、自分持ってなかった……!すみません?!加速装置でした?!

GM:あ、なかった

さくら:私2個あるのでラス1つかいましょう。8は避けられそう。

GM:では、どうぞ。

ノワール:ありがとうございます!では、もう一度振り直し!

ノワール:2D6+4 マシンガン(命中) (2D6+4) → 12[6,6]+4 → 16

GM:ええええええええ

さくら:よし。

サロル:すげえ。

ノワール:最大値!

さくら:むだにならなかった。

ジロロロジロジロ:おお。

ノワール:では、ダメージを!

ノワール:2D6+5 マシンガン(ダメージ) (2D6+5) → 7[6,1]+5 → 12

さくら:「ここは勝負どこワン!」

GM:2D6+2 回避

DiceBot : (2D6+2) → 7[4,3]+2 → 9

GM:ま、よけられるやついませんね……。ダメージとおします。

GM:大型ドロイド、ドロイドエリート、両方0です。

さくら:やった。

GM:しかし、大型ドロイドは攻撃をします。まだ精神力あるしね。

さくら:だった。

GM:うーん、さっきの覚醒はタイミング:いつでもなので押し込むために今使っちゃおう。

GM:大型ドロイドの頭部がガパッと開いて、覚醒モードに入ります。精神力最大値へ。全判定+1。

さくら:何か変身した。

ジロロロジロジロ:フェイスオープンだ。

GM:ミサイルポッドでこのエリアのPC、ジロロロとサロルをねらいます。

GM:2D6+3+1 †《ミサイルポッド》命中判定(覚醒中)

DiceBot : (2D6+3+1) → 7[5,2]+3+1 → 11

ジロロロジロジロ:エリア攻撃を庇ったらダメージは2倍?

GM:2倍ではなく、二回処理します

ジロロロジロジロ:2回処理なら

ジロロロジロジロ:ダメージ減少が2回のるので

ジロロロジロジロ:大丈夫

さくら:1回は装甲0で耐えて。

サロル:エリア攻撃は反撃できましたっけ?

GM:反撃は対象のうち一人だけがおこなえます。

ジロロロジロジロ:では僕はコスト温存で回避で。

さくら:どちらも装甲0で耐えはするのか。

GM:あっ。そういえば挑発もってましたっけ。挑発の効果はエリア攻撃の対象を1人にできます。しますか?

ジロロロジロジロ:では最後の挑発をしますか。

サロル:ありがたいです……!

GM:ぐぎー。ダメージ出します。

ジロロロジロジロ:挑発というか大型ドロイドを包み込んでやろう。

GM:2D6+8 †《ミサイルポッド》ダメージ (2D6+8) → 4[1,3]+8 → 12

ジロロロジロジロ:判定させてw

GM:あ。そうですね。

さくら:クリを信じて

GM:回避とかどうぞ反撃とか

ジロロロジロジロ:2d6+2 (2D6+2) → 9[5,4]+2 → 11

ジロロロジロジロ:回避です

GM:あ。成功してる……!

ジロロロジロジロ:お 同値。

さくら:よけた。すげー。

GM:なんてこった。では、大型ドロイドの行動終了です。

さくら:これで次のラウンドサイコでエリート落とせばみんなでボス押し込めるのか。

GM:ラウンド2がおわりました。

さくら:ハラハラする。

遭遇戦第3ラウンド

GM:ラウンド3です。準備!!

さくら:準備なし。

サロル:なしです。

ジロロロジロジロ:なし。

GM:制圧射撃します? >ノワール

さくら:してほしい。

ノワール:凝りもせず制圧射撃を大型ドロイドに! コスト4

GM:きぃぃぃ。大型ドロイドのイニシアは0になりました。

さくら:これで舞台は揃った感。

GM:では、準備でこちらはあります。

GM:2D6+4+1 ※《スパーク》命中判定(覚醒中) コスト3 対決は肉体で行うこと

DiceBot : (2D6+4+1) → 5[2,3]+4+1 → 10

GM:対象はサロルとジロロロ。

GM:肉体判定をしてください。

サロル:2d6+2 肉体 (2D6+2) → 4[3,1]+2 → 6

ジロロロジロジロ:とりあず回避

ジロロロジロジロ:2d6+4 (2D6+4) → 8[6,2]+4 → 12

ジロロロジロジロ:よし

さくら:すごいよける。

GM:サロルのみにダメージですね。たいしていたくないですよ。

GM:2D6 ※《スパーク》ダメージ (2D6) → 7[6,1] → 7

ジロロロジロジロ:で、カバーリング。サロルを温存したいので庇います。

さくら:あっこれバリアすると打ち消しかな。

ジロロロジロジロ:ですね。

さくら:バリア。

ジロロロジロジロ:MPのこり5になるがw

GM:かたいなぁ。

さくら:私4w

GM:では、さくらの番です。

さくら:はい。移動して目の前に捉えます。エリートにサイコブラスト。

さくら:2D6+3 サイコブラスト(命中) 感覚で対決 (2D6+3) → 7[6,1]+3 → 10

さくら:クリティカル。

さくら:2D6+1 サイコブラスト(ダメージ) (2D6+1) → 6[3,3]+1 → 7

GM:おちた……。「ピガガガッガガガ」

さくら:精神1でガス欠。

さくら:「あとはみんなを信じるワン!」

GM:次はサロルの番ですね。

サロル:ここは命中重視で行こう。

GM:一刀流

さくら:精神0、とどめを3人ですればいいので確実に行きましょう。

サロル:大型ドロイドにブレード1本で攻撃。

サロル:2D6+3 カムイ(命中) (2D6+3) → 8[3,5]+3 → 11

GM:2D6+1 回避(覚醒中) (2D6+1) → 6[1,5]+1 → 7

GM:きいい

サロル:2D6+5 カムイ(ダメージ) (2D6+5) → 10[5,5]+5 → 15

GM:精神0!!

GM:つぎはジロロロ?

ジロロロジロジロ:あと一発かな。そのまま締め上げます。

ジロロロジロジロ:2d6+1 (2D6+1) → 7[6,1]+1 → 8

ジロロロジロジロ:クリティカル。

さくら:きた。

GM:くそw

ジロロロジロジロ:2d6+2 (2D6+2) → 8[5,3]+2 → 10

ジロロロジロジロ:2d6 (2D6) → 9[6,3] → 9

さくら:ジロさん攻撃スキルないのに頼れるw

GM:大型ドロイドが擱座します。

ジロロロジロジロ:かった。

さくら:おー

GM:赤く光っていたセンサー類が停止しました……。ヴウウウウン。

ジロロロジロジロ:気分はATTを押し倒したSWだw

さくら:精神1だったw

GM:おめでとうございます、皆さんの勝利です!

「敵本拠地の情報入手」

さくら:歌の効果はきれるので最大を8戻してください。

ジロロロジロジロ:気絶するw

GM:減るのは現在値ではなく最大値なんで気絶せずに済みますよ。

ジロロロジロジロ:体積の50%を消失したので30cm四方に戻って修復モードに入らないと。

GM:さて、帝国兵はうろたえます。「ば、ばかな!!充分な兵力だったはずだ!」

サロル:「この程度でやられるわたし達じゃありません!」

さくら:「この星でいままでのように勝手はさせないワン!」

GM:では、彼に本拠地の場所とか聞けば答えてくれますよ。

さくら:尋問しましょう。

さくら:「元の主にかえしてもらうワン」

ノワール:銃を突きつけながら、「悪いがあんたがたのお城を教えちゃアくれないか?こちとらお客さん待たせてるんでね。」といった感じかな?

GM:戦闘結果:スペード

GM:「誰が貴様らなんぞに言うものか!」敵は忠実で本拠地を口には出さない。 感覚判定(目標値:10)をしてください。

ジロロロジロジロ:丸まってますの他の人に任せます。

サロル:2d6+1 感覚 (2D6+1) → 7[5,2]+1 → 8

GM:クリティカルしてる。

さくら:さすがキャプテン。

GM:では、サロルは気づきます。彼の懐に携帯端末があります。徴収中だったのでPASSはひらきっぱなし。

GM:座標とかもそれ見れば一目瞭然なのでは?

サロル:「これは確か『たんまつ』っていうのでしたよね?」

GM:「アッ!! やめろ! コラ!!」

サロル:ひょいっと持ちます、あとは機械に詳しそうな他のPCに任せるw

さくら:テックのノワールさんなら必要な情報引き出してくれそう。

ノワール:「しかもパスがかかってねぇ。城は見つからなかったが、間抜けは見つかったな!」と笑いながら操作しますね。

GM:じゃあ、敵の母艦は軌道上にステルス状態で待機しているとわかります。

ジロロロジロジロ:上か。

GM:普段はカーゴシップをステルスでそこから発着させているようですね。

GM:おっと、彼はさらに、レッドタブも2つほど持っているとわかりました。レッドタブは出目を+2するアイテムですね。出目5でもクリティカルねらえます。

さくら:+2はありがたい。サロルさんのそうげきを相殺できる。

サロル:欲しかったけど諦めたアイテムきたー!レッドタブ1つ貰っていいですか?

ジロロロジロジロ:2つともサロルかノワールとサロルで1個つづですかね?

さくら:攻撃役お二人がそれぞれ待つといいかな。

サロル:では1つ頂きますね。

さくら:ここにいた人たちに説明もしないと。姫様いるから大丈夫かな。

GM:じゃあ、ステラやレジスタンスたちが追いついてきて、ここの住民を保護してくれます。

ステラ:「南ブラス地区のみなさん! もう大丈夫ですよ!」

さくら:「決戦は軌道上になりそうワン」

ノワール:「こいつぁ……厄介かもなぁ。奴さん軌道上にステルス状態で母艦を待機させてやがる。ただ、カーゴシップをステルスモードで発着させてるみたいだな。探せば近くにありそうだ。利用しての戦闘でもいいかもしれないな」

GM:ステルスとはいえ、座標さえつかめばもうこっちのものですね。跳躍戦闘をしかけられます。

さくら:おー跳躍戦闘。

ステラ:「惑星アリエルを帝国から奪還するために、彼ら……冒険者たちと共に立ち上がりましょう!」

さくら:跳躍はノワールの機動力も活かせそう。基本私、犬小屋でバリアしておこう。

サロル:「決戦ですね、皆さん気を引き締めてください!」

クライマックスフェイズ「軌道上の敵本拠地へ!」

GM:さて、現在の信用度は3です。

さくら:無事エンディングを迎えたい!

GM:ノワールの次だから、ジロロロの行動選択ですね

GM:すでに敵本拠地の場所は分かっているので、そこに向かうことができます。それ以外のことをしてもかまいません。

ジロロロジロジロ:まあ向かうしかないかと

GM:おお、了解です。それではクライマックスフェイズに移行します。

さくら:軌道上にいるというのがとてもSF。素敵。

GM:■クライマックス

▼敵の本拠地(トランプの結果……クローバー:軌道上のスペースシップ)

緑の星アリエルがもつ小惑星の輪の中をティコが進みます。

そして、情報で得た"とある座標"に近づくと、敵のシップが見えてきます。

巨大。純白。無機質。剣のように鋭いA型スペースシップ。

舳先には『ゼフィロス』とかつての銀河帝国語で書かれています。それがこの艦の名前なのでしょう。

すでにステルスは解いており、全エネルギーをこれから起きる戦闘に回すつもりのようです。

ティコが通信をキャッチします。送信主はゼフィロス。通信を取りますか?

帝国騎士ベクター

ジロロロジロジロ:装甲とかって回復してますよね?

GM:しますー。戦闘が終了すると装甲値と精神力は全快するのです。

さくら:「キャプテン通信ですワン」

サロル:「来ましたか……、通信受けてください」

ジロロロジロジロ:通信はサロルに任せよう。

サロル:では通信を開始しましょう。

GM:では、ティコの艦橋モニターにゼフィロスの艦橋が映ります。

ゼフィロスの艦長席には男が座っています。

外見年齢は30半ば、切れ長の眼、いかにも軍人といった筋肉質の肉体……。

彼は神経質そうに銀髪を指で巻き、キミたちに告げました。

『ようこそ、帝国植民星アリエルへ。私は帝国騎士が一人、ベクター。……残念だが、この星は観光客を歓迎しない。我々、銀河帝国はいまだ戦時下にあるためだ』

GM:『いますぐ降伏したまえ、そうすれば命までは取らん。少しばかり脳に外科手術を施し、帝国への忠義あふれる労働者になってもらうだけだ』

ジロロロジロジロ:脳?脳って何ですか?

GM:(脳がないものがいたか……やっかいだな。処分しよう)

さくら:「その歳だとお姫様の事知らないかなワン」

さくら:そういえば正統の証みたいなのあるのかな。水戸黄門の印籠みたいなの。

GM:ありますね。ステラはペンダント的なモノを持っています。

ノワール:「どっかの星にも相手の頭の中をいじくる奴がいたが、こいつらのは輪をかけてたちが悪いな……」

サロル:「お断りします、星の人達を苦しめるあなたのような人を騎士だなんて認めません!」

さくら:「この星が誰を歓迎するかはこの星の人が決めるですワン」

ノワール:「どっちかっていうと、ナイトはうちのキャプテンだよな?」と言って笑ってます。

サロル:「それにここはあなたの星ではありません、姫様達、アリエル星人のものなんです!」

GM:『ふん、小娘とイヌ風情がよく吼える。帝国に逆らおうというのか』

さくら:「犬が敵に向かって吠えるのは当たり前ワン」

GM:そういえば、ステラを連れてきてます? 拠点に置いている可能性もあるかなと。

さくら:そうか。でも解放にむかったならついてきてくれていそう。

ノワール:そうですね?自分もあまりいい顔しないかもしれないけど、認めてそう。

さくら:拠点に中継してもいいかもですし、どうしましょうキャプテン?

サロル:フォロワーですしついて来ていてもいいかなーと思います。

GM:了解しました。では、ステラがキミたちの後ろでペンダントを握りしめています。

GM:『なるほど……。その女だな? この星のプリンセス。50年前に失踪していたが、まだ生きていたか』

GM:『彼女には見せしめに死んでもらうことにしよう。そうすればこの星の民も自分の立場を理解するだろう』

GM:と、にやりと笑います。彼は体内を機械化しているため、外見年齢以上に生きているのでしょう。

ジロロロジロジロ:あまりこれ以上通話しても得るものないようですし、そのまま突っ込むことを提案しますか(耐G能力が人間とは段違いなので衝撃とか気にしない

ノワール:「胸糞わりぃな……通信切っちまうか?」と尋ねますかね。

さくら:お姫様おびえているかな。なら勇気を出してもらうようにより揃う。

ステラ:「ありがとう。でも大丈夫です。あなたたちを信じていますから」

サロル:「そんなこと絶対にさせません、必ずあなた達を倒して姫様も星も救ってみせます」

GM:『フン、いまいましい冒険者風情が。英雄のつもりかね? 私は今までそういった者たちを何度か見てきたが、その末路は決まって同じ……"死"だ。キサマらの船の物語はここで、陰惨に、終わるのだ!』彼は激昂し、右手を掲げました。その途端、モニターはブツン、と切れます。

ティコのシップAIが、ゼフィロス内で起こるディバスタードライブの稼働を検知。ティコとゼフィロスはこれより跳躍戦闘に移行します。

さくら:きた。

さくら:「奴らやる気ですワン」

GM:では、戦闘にはいります。

サロル:ではこちらも通信を切ってキャプテンらしくメンバーに戦闘配置につくよう促します。

ジロロロジロジロ:「食料が来た」

サロル:「行きますよ、みなさん。総員配置についてください!」

さくら:跳躍戦闘ワクワク。

さくら:「ティコからのサポートは私が中継するワン!」

ノワール:「じゃあいっちょおっぱじめようかね」と銃をもてあそびますね。

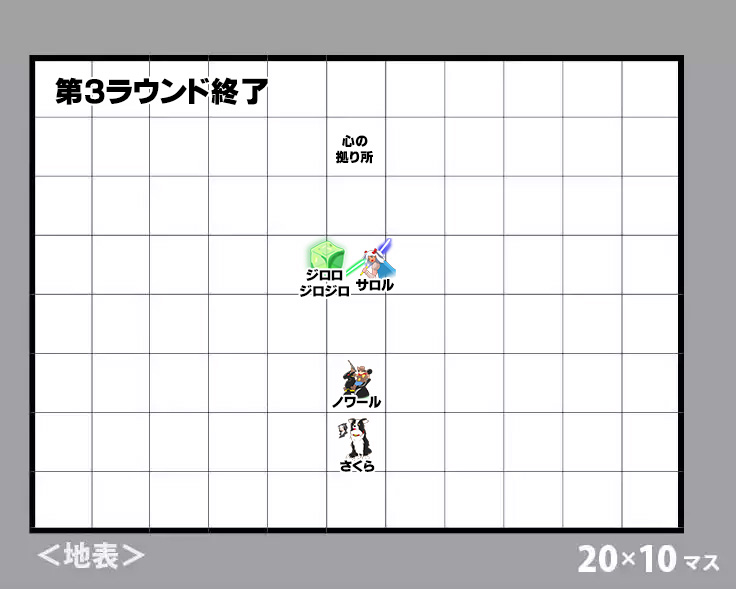

クライマックス戦闘第1ラウンド

GM:さて、跳躍戦闘です。

今回の敵スペースシップはゼフィロス一隻。また、戦場には他にアリエル地表上に存在するあなたがたの施設が加わります。

今回は皆さんの拠点を獲得しているので、それも地表上に存在します(こちらは1マスとして数えます)。

戦闘終了条件は、ベクター卿の【気絶】です。

なお、ティコ内はすべて遮蔽。

ゼフィロスの中は遮蔽なし(敵は遮蔽とする)として扱います。

皆さんは自分のスペースシップの中の好きな場所に初期配置をすることができます。

さくら:パワースポットにこもろう。

サロル:では1-Bバーチャルシアターの場所へ。

ジロロロジロジロ:では4Bに。

ノワール:3Bの砲座室かなぁ

GM:はーい。

GM:同じ船にいるということなので、ステラは今回はエキストラ扱いとしましょう。

さくら:了解です。

GM:(拠点にいたなら襲撃しに行っていた)

ジロロロジロジロ:ステラって攻撃対象になります?

GM:今回はなりません。

【フォロワーリンクというルールでフォロワーに対するダメージの処理もできる。とはいえ、フォロワーを自分たちの近くにおいたプレイヤーたちの判断に敬意を表して今回はこの処置とした】

さくら:危なかった。

さくら:「サポートは任せるワン」

GM:では、ゼフィロスがティコに向かってディバスター砲の照準を合わせようとしている、というところで準備フェイズです。PC側から準備をしてください。

ジロロロジロジロ:なし。

さくら:魂の歌。仲間全員に。

GM:了解です! 最大精神力の増える量を決めてください。

さくら:「ここが正念場ですワン!」

さくら:2d (2D6) → 4[3,1] → 4

さくら:あれ。地味な増量。

GM:ゼフィロスに気おされているのかもしれません。

さくら:「緊張しているワン」

GM:他の方はないですね?>準備

サロル:大丈夫です。

ノワール:制圧射撃ももうちょっとしてからでよさそうな気がする……。

GM:なお、フォロワーの荒事屋はこのタイミングです。

サロル:そうだ荒事屋使わないとですね。

さくら:どのエリアに使うといいのかな

GM:次のラウンドなどでも大丈夫ですよ >荒事屋

さくら:様子見ますか。もっとかたまるかもですし。

GM:了解です。なお、メモのほうにゼフィロス内のオブジェを書いておきました。対応している数字のマスにオブジェがおかれています。

GM:では、こちらの準備です。

さくら:何をしてくるかな。

GM:ベクターが砲撃指令を宣言。

GM:『ディバスター砲、照射!』『了解!』

GM:砲撃を行います

さくら:「気を付けるワン!乗り込んでくるワン!」

GM:2d6+2 ティコ側は、代表者を1人選んで、その人は知力判定で避けてください。 (2D6+2) → 11[6,5]+2 → 13

GM:ハハー

GM:ゼフィロス船首にエネルギーが集まり、そこからディバスター砲が放たれる。

さくら:知力3

ノワール:知力はさくらが一番高いですね、僕は1

さくら:では一応振りますね。

さくら:2d+3 (2D6+3) → 11[5,6]+3 → 14

GM:ええええええ。

さくら:おー。

ノワール:おぉ?!

ジロロロジロジロ:おおお。

GM:『ば、馬鹿な!』

さくら:「テイコと私をなめるなワン!」

GM:では、こちらは準備ありません。

GM:イニシアチブへ。さくらどうぞ!

さくら:でもここにいるほうがいいんですよね。

GM:あ、はい。砲撃をしておくといいかと。そうしないと乗り込めないので。

さくら:ですね。何処狙いましょうか

ノワール:その砲撃で砲座室は利用できますか?

GM:つかえますよ。

ノワール:ふむふむ……でも遅いからなぁ……お願いしようかな……。

GM:ノワールが砲座室にいるので、さくらが砲撃した時に砲座室の効果は発揮されます。

ノワール:やったぜ。

GM:なので、狙える場所は+1か所されます。

さくら:では2か所あけましょう。

さくら:「道は私が作るワン」

GM:敵の船でもいいですし、念のために拠点にゲートを開いていてもいいかもしれません。

さくら:7と拠点いっちゃいます?

GM:OKですよ。

さくら:砲撃はどうするんでしたっけ?

GM:知力判定です。撃つのも避けるのも知力判定です。

さくら:2d+3 (2D6+3) → 10[5,5]+3 → 13

さくら:いいぞ。

GM:高い。

GM:2d6+2 (2D6+2) → 12[6,6]+2 → 14

ノワール:高い。

さくら:もっとたかいw

GM:避けた。

ノワール:おあ……さっきと逆にw

GM:『回避だ!』

さくら:拠点にはつうじました?

GM:はい

GM:地表は回避判定をしません。

さくら:「ごめんワン。あいつらなかなかやるワン」

さくら:おわりです。

ジロロロジロジロ:「さすがに戦いなれているようで」

ノワール:「次は当てる!」とゴーグルをかけなおします。

GM:1-Bをねらいます。

GM:2d6+2 砲撃!『照準補正完了。ディバスタードライブ再充填! 照射!』 (2D6+2) → 11[6,5]+2 → 13

さくら:2d+3 (2D6+3) → 10[6,4]+3 → 13

GM:なぜだ!?

ノワール:おぉ?! お互いにいい勝負過ぎるw

ジロロロジロジロ:砲撃戦が凄すぎて陸戦要員はみているしかないw

GM:『おのれ!』

さくら:エリートの行動をすこしでも消費させたい。

GM:ではエリート2の行動です。砲撃。

GM:2D6+2 (2D6+2) → 12[6,6]+2 → 14

さくら:2d+3 (2D6+3) → 6[2,4]+3 → 9

さくら:さすがにw

さくら:「ごめんワン。乗り込んでくるワン!」

GM:では、サロルのいる部屋に着弾し、ゲートがバチバチと展開されます。

GM:『よし、乗り込め!』

さくら:そこはトラップがある。

GM:エリート3の行動。3歩歩いて、1Bにきます。どんな部屋です?

【PCの船内はプレイヤーたちが決められる。戦闘時などは折に触れてどんな部屋か聞くと良いだろう】

さくら:私のバイオプラントですね。水槽があります。

GM:なるほど。そこに黒いパワードスーツ姿の兵士が来ました。エリートです。

GM:移動のあとにサロルを発見し、攻撃。

さくら:「まぬかれざるお客です!バイオプラントです!」

GM:2d6+4 『敵発見!制圧にかかります!』命中判定 (2D6+4) → 8[4,4]+4 → 12

サロル:リフレクションを使用します。

さくら:決めてほしい。さきほどまでSWみてた。

GM:どうぞ。

サロル:2d6+3+1 反撃 (2D6+3+1) → 6[4,2]+3+1 → 10

サロル:フェイントで振り直し。

GM:はい。

サロル:2d6+4 反撃 (2D6+4) → 8[5,3]+4 → 12

さくら:おー。

GM:受動有利で成功!

さくら:きた。

ノワール:決まった!

GM:レーザーライフルを打ちますが、反射された。

ジロロロジロジロ:おお。

GM:ダメージは敵の武器で算出ですね。

GM:2d6+4 (2D6+4) → 9[6,3]+4 → 13

GM:痛い!

サロル:「てやぁ!」

さくら:いいダメ。

サロル:「ここから撃ってくるなんてお見通しですよ」

GM:『ぐわっ!』火花を散らしてもんどりうつ。

さくら:こちらに損害なくエリート行動させたのは大きい。

GM:次はサロルのイニシアチブです。

ジロロロジロジロ:そのまま止めですな。

さくら:こちらが穴開けるより乗り込んだのまず始末するのがいいかも。

サロル:エリートに双撃で攻撃します。

GM:はーい。

さくら:いけー。

サロル:2D6+1 カムイ(命中&双撃中) (2D6+1) → 9[5,4]+1 → 10

さくら:きた。

ジロロロジロジロ:お。

GM:反撃をこころみます。

GM:2d6+4 (2D6+4) → 3[2,1]+4 → 7

GM:失敗……。

ノワール:やったぜ。

サロル:2D6+5 カムイ(ダメージ) (2D6+5) → 8[2,6]+5 → 13

GM:装甲が0に!

さくら:よし装甲は消えた。

ジロロロジロジロ:「彼は初陣のようです。焦りが見えます」

サロル:もう一撃。

サロル:2D6+1 カムイ(命中&双撃中) (2D6+1) → 10[5,5]+1 → 11

GM:反撃!

GM:2d6+4 (2D6+4) → 11[5,6]+4 → 15

GM:成功ですよ。

サロル:これはそのままにします。

GM:ダメージだします。

GM:2d6+4 (2D6+4) → 4[1,3]+4 → 8

さくら:バリア。4点防ぎます。

GM:4点減少して、サロルは4点ダメージですかね。

サロル:ちょっと痛い。

ジロロロジロジロ:これはカバーせず素通し。

GM:『冒険者め!』

さくら:雑魚が続々来ても荒事や使い時になる。

ジロロロジロジロ:できるだけ集めて。重力制御からの荒事&ノワールの範囲がいいかと。

さくら:いいですね。決めたいそのコンボ。

ノワール:なるほど……いい!

GM:では、次はベクターの番。どうしようかな……。ちょっと攻めてみるか。ベクターはZOC無視できるし。

さくら:なんと。

ジロロロジロジロ:挑発しますよ。

GM:挑発は命中前ですね。ちょっとまってください。

ジロロロジロジロ:了解です。

GM:ベクターは1Bに現れます。

ジロロロジロジロ:む。後ろにきたか?

GM:『やれやれ、しかたがない』光刃を展開します。

さくら:「自ら乗り込んできたワン!」

GM:ちなみに、射程は0なので、挑発されても攻撃ができません。なので意味がない。

ジロロロジロジロ:では挑発ではなくカバー準備だ。

GM:サロルへ攻撃します。

サロル:リフレクション。

さくら:自分のダメ喰らわすのはいい選択かもですね。

GM:『ふん、二刀流か。おもしろい』

GM:2d6+3 命中判定 (2D6+3) → 11[6,5]+3 → 14

サロル:「あなたを倒してこの星を救います!」

サロル:2d6+4 反撃 (2D6+4) → 8[6,2]+4 → 12

ノワール:惜しい!

GM:フェイントで振りなおします?

さくら:GMがずっとダイス目良い件w

ジロロロジロジロ:アイテムつかっては?

GM:ああ、GMを振り直させますか? いまならいいですよ。お守りあるなら。

サロル:そうだ、前回貰ったレッドタブ使います。

さくら:おー。

GM:げ。そうだ、レッドタブがあった……。

GM:『なに!?』

ノワール:来た来た!

サロル:ベクターの攻撃を華麗に躱しカウンターを決める感じで。

GM:ダメージだしますね……自分へ。

GM:2d6+5 (2D6+5) → 8[6,2]+5 → 13

GM:いたい。

GM:『ぐぅ! おのれ!』

さくら:キャプテン大活躍中。さすがキャプテン。

ジロロロジロジロ:「サロルのフォースが強くなっています」

サロル:「どうです、地の利はこちらにあるんですよ」

さくら:「キャプテンビデオ回しているワン!宣伝に使うワン」

ノワール:「やるなぁ!キャプテン!」口笛吹いてます。

GM:では、ジロロロの番です。何をしますか?

ジロロロジロジロ:さて敵をまとめる為に前にでますか。

さくら:覚醒は精神の回復だから装甲削り器るのはいい戦略。

ジロロロジロジロ:1Bに侵入して、エリート1を殴ります。

GM:はい

ジロロロジロジロ:2d6+1 (2D6+1) → 8[2,6]+1 → 9

GM:反撃します。

GM:2d6+4 (2D6+4) → 8[6,2]+4 → 12

ジロロロジロジロ:く。

GM:2d6+4 (2D6+) → 4[2,2] → 8

GM:8点のダメージです。

さくら:バリア。

ジロロロジロジロ:8点止めます。そのままのしかかろう。

GM:うーん、火力がたりない。

GM:『グワー』

さくら:「慎重に行くワン」

GM:ジロロロ終わりですね……トラップあるのかここ。

さくら:私の水槽は爆破しますww

さくら:まだですけど。

GM:うーん、いいか。ザコが来ます。殴りかかります。

GM:『あの小娘を殺せ!』とベクター卿。

さくら:前線を持たせれば!

GM:サロルへ攻撃です。

GM:2d6 命中 (2D6) → 4[1,3] → 4

GM:命中4。疲労してるとホント弱いなザコ。

さくら:よりどころなしだとですねw

サロル:リフレクション

サロル:2d6+4 反撃 (2D6+4) → 8[3,5]+4 → 12

GM:殴りかかってバッサリやられた。

さくら:本当にスターウォーズで見る場面ぽい。

GM:ザコ2がきまして、うーん……ジロロロへ。

ジロロロジロジロ:かもん。

GM:2d6 命中 (2D6) → 10[5,5] → 10

ジロロロジロジロ:ではリフクレション。

GM:当たると痛いですよ。

ジロロロジロジロ:2d6+1 (2D6+1) → 2[1,1]+1 → 3

ジロロロジロジロ:あれ?w 食らいます。

さくら:極端だw

ジロロロジロジロ:慢心をしてしまった。

GM:2d6+8 (2D6+8) → 11[5,6]+8 → 19

GM:当たると痛い。

ジロロロジロジロ:うおお

さくら:バリア。

ジロロロジロジロ:11点くらいます。

ノワール:でかすぎる……。

さくら:11点怖い。

ジロロロジロジロ:何持ちだしてるんだ……こいつら。

GM:シールドスラムって書いてあります。

サロル:盾強いな

GM:最後のザコの行動。うーん、どっち狙おう。

GM:……サロルへ。

GM:2d6 (2D6) → 12[6,6] → 12

GM:よし。

ジロロロジロジロ:く。

さくら:なんだそれ。

GM:(別にチートとか使ってないよ?)

サロル:これは回避します。

サロル:2d6+4: (2D6+4) → 5[2,3]+4 → 9

GM:では、あたります。

ジロロロジロジロ:ではカバーリング。

さくら:それにバリア。

GM:カバーされたか……。

GM:2d6+8 (2D6+8) → 10[6,4]+8 → 18

ジロロロジロジロ:ぐおおお

ノワール:カバーバリアの鉄壁さ……半端ないな……ダメージもでかい!

ノワール:出目がさっきからすごいんだよなぁ……w

さくら:出目に殺される!早めにボス狙いましょうw

GM:『潰せ!』SMAAAAASH

ジロロロジロジロ:「相手は対バリア用質量兵器を用意しているようです」

GM:ノワールの番です!

さくら:エリートはトラップと荒事でいけそうだから、ボスの装甲削ると素敵かも

ジロロロジロジロ:むしろボスが一番怖くないというw

ノワール:移動してからのマシンガンとか行けますか?

GM:いけますよ。

さくら:そうか範囲できるんですね。

ノワール:ではさくらの隣に移動。

ノワール:ゲートができているエリアに向けてマシンガン。

ノワール:2D6+4 マシンガン(命中)(2D6+4) → 7[5,2]+4 → 11

GM:げ。

ジロロロジロジロ:お。

さくら:クリ!

ノワール:やったぜ。

GM:んー、ベクターは反撃をこころみ、他は回避失敗とします(振るだけ無駄)

さくら:決め所で決めるなーいいね。

GM:2d6+3 反撃(2D6+3) → 5[2,3]+3 → 8

GM:斬り返し。

GM:2d6+3 (2D6+3) → 10[5,5]+3 → 13

ノワール:たっけ?!

GM:うーん、7はでない。クリティカル優先です。ダメージどうぞ

ノワール:2D6+5 マシンガン(ダメージ)(2D6+5) → 11[5,6]+5 → 16

ノワール:マシンガンを取り出し、走りながら撃ちまくります。味方はよけながら。

ノワール:薬莢ガラガラ足元に落ちて、マガジン変えながら「腕のいいガンマンってのは、走りながらでも正確ってね」

GM:『ぐっ、ヌゥウウ』

GM:ベクターの装甲が壊れました。2D6の追撃どうぞ。

ノワール:では追撃を

ノワール:2d6(2D6) → 10[5,5] → 10

さくら:これはかっこいい。

GM:おうふ、エリートが倒れます。

さくら:きた。

ジロロロジロジロ:おお一網打尽だ。

さくら:精神が

GM:はい、ベクターの精神力が0になりますが、即座に覚醒。15に戻します。

さくら:ですよねー。

GM:『なるほど、私はお前たちを甘く見ていたようだな』

ノワール:「倒れとけば楽になれるんだぜ。おっさんよ」と言いながら銃を向けますかね。

サロル:「気を付けてください、相手はまだまだ平気なようです」

ジロロロジロジロ:足元でジーン君の髪の毛を食べていよう。

さくら:「大丈夫。まだとっておきがあるワン」

GM:にぃ、と笑って。マスターポイントを1点消費します。

さくら:えっ

GM:マスターポイントというのはGMに与えられた特殊なポイントです。消費するごとにマスタースキルが使えます。

さくら:ブリッツかな?

GM:ブリッツを使用。即座に行動を1回行います。

さくら:きたか

GM:ノワールに向けて攻撃。

GM:2d6+3+1 (2D6+3+1) → 3[1,2]+3+1 → 7

GM:出目が死んでる……。

ノワール:反撃を!

さくら:反撃行けそう。

GM:斬り返しで振りなおします。

ノワール:おうふ

GM:2D6+3+1(2D6+3+1) → 4[1,3]+3+1 → 8

GM:えええ、しょうがない、これで。

さくら:よし精神減らさせたw

ノワール:2d6+2 (2D6+2) → 2[1,1]+2 → 4

ノワール:ほへぇw

GM:やったああ

ジロロロジロジロ:急にギャグ時空に……。

GM:なにかあります? なければダメージだします。

さくら:だれかお守りあります?

ジロロロジロジロ:お守り使いきったきがする。

サロル:ないですねー。

ノワール:レッドタグあるけど……。どうしよう……使えたっけ……?

GM:レッドタブは+2しかできないので届きません。累積もしないし。

ノワール:受けるしかない……。

ジロロロジロジロ:まあカバーリングがぎりぎり届く。

GM:では、ダメージだします。

GM:2d6+5 (2D6+5) → 7[3,4]+5 → 12

ノワール:でっか?w

ジロロロジロジロ:よし、盾より弱いぞw庇う。

さくら:そこにバリア。

ジロロロジロジロ:4点くらってのこり4

ジロロロジロジロ:「所詮対人ブレードで私は切れない」

ジロロロジロジロ:「私を殺したかったら対シールド用質量兵器をもってきなさい」

GM:なるほど、しかし彼は斬りつけたあとに『さらばだ』と言って遮蔽物のとこまで逃げます。攻撃のあとの移動ですね。

さくら:かしこいな。ZOCきかないからな。

ノワール:「まちやがれ!」

GM:『スライムを相手にするほど私は暇ではないのだ』

さくら:私が道通すしか。

GM:では、ラウンドの最後です。なにかありますか?

さくら:トラップ使い損ねた

GM:なかったらブリッツつかわなかったので……。

クライマックス戦闘第2ラウンド

GM:では、第2R。準備!

さくら:私はないです。

GM:荒事屋使わない?

さくら:あー、7に使うのいいかも。

ノワール:では、制圧射撃をしたいのですが、ゲートの向こうだと届かないかな……。

GM:届きませんね。残念ですが。>制圧射撃

ノワール:ぐぅ……。

GM:射程:武器はゲートを超えることはできないのです。超えられるのは対象シーンのスキルとか。

さくら:ハレーはどうやってのりこむのだろう。

GM:あ、そこは適当な理由づけをします。今回はテレポーターだったことにします。フォースで。

さくら:ありがとうございます。キャプテン、使っていいかと。

GM:7にあるのは遮蔽物という敵性設備です。分類はザコ。

GM:なにもしませんが、このエリアへの遮蔽物以外へのダメージを0にします。

GM:遮蔽物から壊してね、ということです。

さくら:壊しておく方が戦略立てやすいと思います。

GM:サロル、どうしますか?

サロル:では少し演出してよろしいですか?

GM:どうぞ!

GM:準備フェイズに荒事屋使う許可をキャプテンに取っている状況ですかね。

サロル:では演出として相手のゲートをフォースを込めた剣で斬って一瞬だけ他人でも通れるようにバグらせます。

サロル:「ハレーさん!今です!」

サロル:ということで荒事屋をそこから送り込む感じで。

GM:いいですね。ではハレーが「恩に着る」といってゲートを潜ります。

GM:では、フードを被った老騎士がゼフィロス艦内に現れます。老騎士はフード付きのマントを翻すと同時に、光刃を展開。その顔が露わに。

さくら:かっこいい。

GM:ベクターが『老いぼれめ……! 帝国に剣を向けるか!!!』

さくら:いいですね。知り合い!

ジロロロジロジロ:師弟かもしれない。ベクターがアリエル星人だった可能性が。

ノワール:演出がかっこよすぎる……。

GM:「許せ、帝国の時代は遥か前に終焉を迎えたのだ」と言って、遮蔽物を壊します。

そのあと、ベクターとツバぜりあったりした後、膝をついて「ここまでか……。あとは頼んだぞ、次代の光よ……」

《荒事屋》の演出は以上となります。

さくら:いいですね。舞台は揃った!

GM:では、そちらの準備は終了ですね。遮蔽物がなくなりました。こちらの準備です

GM:『フン、ならば、奴らの心を折ってやろう』

さくら:何かしてくるか。マスタースキルかな

GM:『ディバスター砲を地表に照射せよ! あのレジスタンスどもを血祭にあげるのだ!』

GM:砲撃指令で拠点にゲートを穿ちました。

さくら:そうきたか。

サロル:「地上の人達も巻きこむつもりですか、なんて卑劣な……」

GM:なお、敵の手番開始時に敵しかいない拠点や施設があるとマスターポイントをつかって破壊工作をしかけてきます。

さくら:「拠点にはこちらもゲート通してあるですがワン」

さくら:さくらがいくかノワール飛ばさないと危ない。

GM:では、さくらの番です。

さくら:ノワール飛ばしていいですか?

ノワール:まじかぁ! 飛ばしてください!

さくら:「みんなは頼むワン」

さくら:移動でテレポート。ノワールさんを地表に。

ノワール:「ちょっくら行ってくる!」バイクに乗ったまま行きますね。

GM:では、ノワールが移動しました。

さくら:自分は砲撃で7狙います。

さくら:2d+3 (2D6+3) → 8[2,6]+3 → 11

GM:回避します。

GM:2d6+2+1 (2D6+2+1) → 10[4,6]+2+1 → 13

GM:回避。

さくら:ぐは。

ジロロロジロジロ:むむ。

サロル:「地上はお任せしますノワールさん」

ノワール:「まかされて!」と軽くいきますかね。

GM:帝国兵エリートの番です。

さくら:エリートの動き次第ですね。地表にいくかな。

GM:1人が地表へ。

GM:『レジスタンスどもはどこだ!』と言いながらゲートを潜る。

さくら:射程シーンでバリア届きますよね?

GM:はい。

さくら:よし。

さくら:「頼りになるのを送り込んでいるワン!」

GM:では、潜ったあと、パックとかがいるので、狙って攻撃しようと思うのだが、そこにカウボーイがいた……。

さくら:そういうかんじですね。

ノワール:「ハロー、グッバイ!」でホルスターから銃を持って構えます。

さくら:砂煙がはれたら立ってた。

GM:『死ね!』

GM:2d6+4 ライフル (2D6+4) → 9[6,3]+4 → 13

ノワール:高いなぁw

GM:こいつ、固定値高いんですよね

ノワール:反撃してみます!

さくら:精神よゆうありますしね。

ノワール:2d6+3 (2D6+3) → 7[5,2]+3 → 10

ノワール:クリ!

ジロロロジロジロ:お。

さくら:きた。

さくら:いいとこでだすなー。

GM:ダメージどうぞ。

ノワール:2D6+5 ガン(ダメージ) (2D6+5) → 6[4,2]+5 → 11

GM:痛い。ガンなら、追撃は3D6です。

さくら:おー装甲削り器る。

ノワール:追撃したい!

ノワール:3d6 (3D6) → 7[4,2,1] → 7

ノワール:しょっぱい

さくら:でも装甲はけずるのでは。

GM:装甲値0です!

さくら:よし。

ノワール:相手の攻撃を銃身で受けて、もう片方の銃で腹を討ちます。

GM:『ぐぁっ、ばかな!』

ノワール:「近接戦ができないとでも思ったのかよ!」

GM:『ぐぬぬ』

GM:もう一体も向かおう。

さくら:かしこいな。

GM:ノワールを狙います。

GM:2d6+4 (2D6+4) → 9[4,5]+4 → 13

さくら:たかいなw

ノワール:「団体さんのお越しだぜ」構えなおします。

ノワール:反撃かな

さくら:いいかと。

ノワール:2d6+3 (2D6+3) → 5[1,4]+3 → 8

ノワール:うーん、さすがに厳しい。

GM:2d6+4 ダメージ (2D6+4) → 6[2,4]+4 → 10

ノワール:でっかw

GM:ノワールは装甲0ですかね。

さくら:バリア!

ノワール:バリアで3点軽減の7で2ですね。

ジロロロジロジロ:これは応援にいったほうがよさそうだ。

GM:サロルの番です。

さくら:コアから地表に応援がいいかと。

GM:ノワールは装甲0ですかね。

ジロロロジロジロ:サロルはそのままベクターにむかってほしいところ。

GM:みなさん、特異点を使うと、判定をクリティカルにできますからね!

さくら:使わないとww

GM:では、サロル。

サロル:さて、どうしましょう。フォロワーや特異点使って敵船へ穴を開けるか。

サロル:それともノワールさんへ加勢に行くか。

さくら:砲撃は手番消費するので、地表に向かうのがいいかと思います。